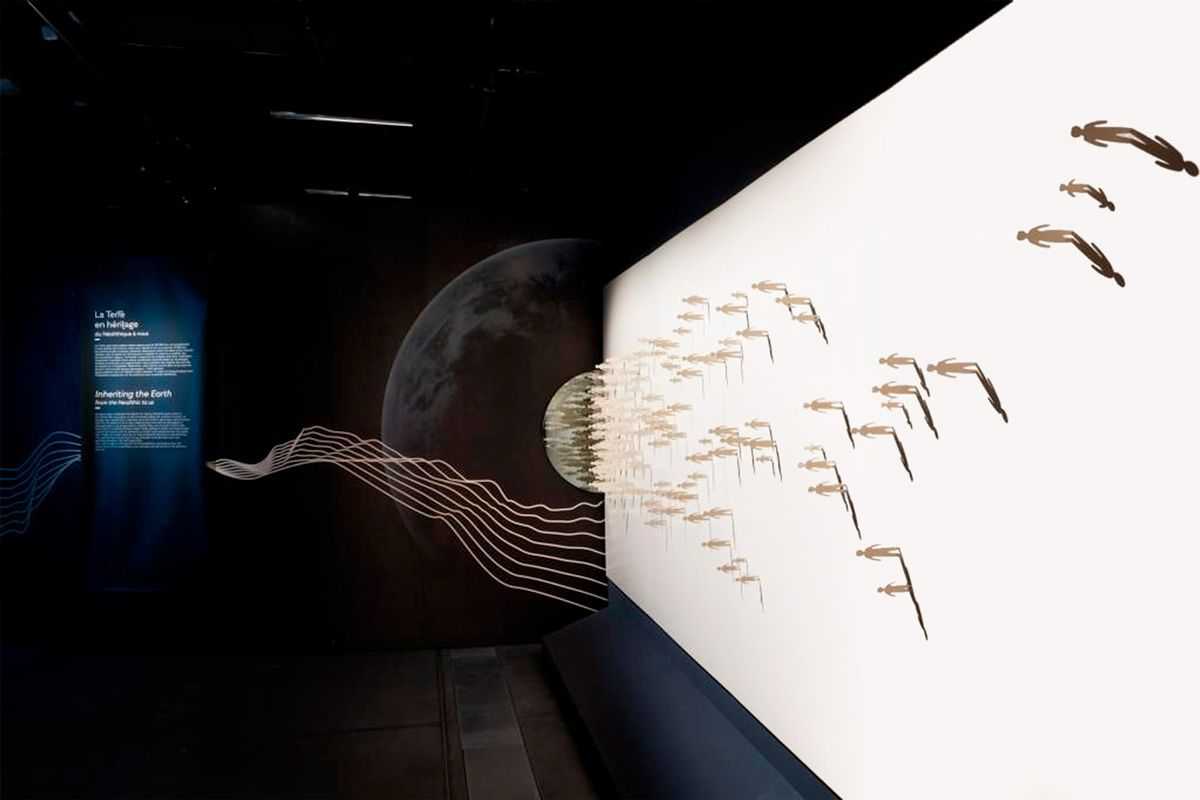

La terre en héritage - exposition au Musée des Confluences

Choisir l’essentiel : Jean-Paul Demoule, l’archéologie pour démystifier le présent

Les interrogations de la Biennale du Design, bien que contemporaines, sont enracinées dans le passé. C’est pourquoi des sciences comme l’anthropologie ou l’archéologie (qui loin de leur image de disciplines poussiéreuses et figées sont actuellement ré-animées par de grands débats), intéressent le design aujourd’hui. Rencontre avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite de protohistoire européenne, qui a notamment participé à l’élaboration de l’exposition La Terre en héritage, du Néolithique à nous, visible jusqu’au 30 janvier 2022 au Musée des Confluences de Lyon.

Quels sont les liens entre Art et Archéologie ?

L’archéologie, au sens moderne, apparaît à la Renaissance. Le terme « grotesque », utilisé pour qualifier des décors, date de cette période, lorsque l’on découvre des fresques et autres traces dans les grottes. Au départ, l’archéologie se focalise sur les beaux objets, les objets luxueux : parures, bijoux, objets cérémoniels…

Dans ma génération de baby-boomer, le problème était de nous débarrasser des historiens de l’art, les disciplines se confondant au départ. Je fais partie d’un groupe qui considère qu’il s’agit d’une vision étroite des sociétés, que l’intérêt unique pour les objets luxueux à l’usage des classes dominantes est réducteur.

Aujourd’hui, j’enseigne à l’UFR de Paris 1 Panthéon Sorbonne, qui s’appelle toujours l’UFR d’Histoire de l’Art et Archéologie. Mais l’archéologie est sortie progressivement de l’Histoire de l’Art, est devenue sociale et anthropologique, trouvant de l’intérêt au moindre débris et aspect de la société. Le programme a évolué et a été mis en place dans la douzaine d’Universités où l’archéologie est enseignée en France. Il y a eu un approfondissement de la réflexion et de la compréhension, un changement de perspective : le but de l’archéologie n’est pas de ramasser des beaux objets pour les mettre dans des musées, mais de comprendre les sociétés à travers les traces matérielles qu’elle laisse.

Et les liens entre Archéologie et Design ?

D’un point de vue historique, le design commence avec les bifaces du paléolithique, quand l’homo erectus, il y a 1 million et demi d’années, fabrique des objets inutilement symétriques, avec une recherche du beau… Le design commence là pour moi.

Quand j’essaye de retracer l’Histoire de ce qu’on appelle, faute de mieux, « l’art » dans l’Histoire humaine, il y a principalement 3 choses qui ressortent du point de vue de la production de l’inutile. Premièrement, ce qui relève du design, comme les outils bifaces, les propulseurs du Magdalénien (il y a 15 000 ans) des javelots sculptés d’animaux, etc., ou encore l’invention de la poterie qui permet plus que la fabrication de containers, la création d’un nouveau support de décors figuratifs ou non-figuratifs. Deuxièmement, les signes abstraits, qu’on voit déjà il y a 40 000 ans sur les parois des grottes, et qui deviendront l’écriture. Et troisièmement les représentations, les premières étant sûrement symboliques, de personnages et paysages, « pour faire joli », pour faire sens.

Quelle relation entretenez-vous avec l’art ?

En parallèle de mon travail et sans liens avec celui-ci, je me suis toujours intéressé à l’Art Contemporain. Une partie des artistes a commencé à avoir une démarche archéologique, comme le mouvement des nouveaux réalistes dans les années 60 avec le « Eat Art » de Daniel Spoerri, César qui compresse des bagnoles, Raymond Hains qui déchire des affiches… C’est aussi, comme l’archéologie, une réflexion sur les sociétés humaines à travers leurs débris. Après une série de hasard, mais il n’y a pas de hasard, je me suis retrouvé en 2010 à faire la fouille d’un banquet d’une centaine de personnes qui avait eu lieu en 1983, et qui avait été enterré. C’était pour le projet « le déjeuner sous l’herbe » de Daniel Spoerri.

Actuellement, je suis en lien avec Elsa Mazeau, ou encore Sophie Calle pour un projet basé sur des objets abandonnés qu’elle a récupéré dans le squat de l’Hôtel Orsay, avant que le bâtiment ne devienne l’actuel musée d’Orsay. J’ai été en quelque sorte rattrapé par les artistes, ce qui s’explique aussi parce que notre société traverse une période d’interrogation, liée à l’accumulation des déchets, de la pollution, etc. En tant qu’archéologue on fouille des poubelles, pas des images fixées d’une société. L’art et l’archéologie partagent cet intérêt pour les déchets, les restes, traces, vestiges…

Comment explique t-on la multiplication des découvertes archéologiques ces dernières décennies ? Influencent-elles la perception du grand public ?

La généralisation de l’archéologie préventive, en France notamment, représente 90 à 95 % des fouilles chaque année, ce qui fait apparaître une masse de données. Avant, pendant les 30 glorieuses notamment, les grands travaux d’aménagement se faisaient sans fouilles préalables, et les sites étaient systématiquement détruits. Cela a changé avec la loi du 17 janvier 2001 [NDLR : pour laquelle notre interlocuteur a fortement œuvré], mais c’est encore le cas dans de nombreux pays où la situation, d’un point de vue archéologique, est catastrophique.

L’image de l’archéologie a changé, avant c’était une discipline érudite qui n’intéressait pas grand monde, à part lors de la découverte de trésors spectaculaires, mais aujourd’hui je peux par exemple me retrouver sur un plateau TV entouré de personnes qui ne connaissent pas l’archéologie, et parler du néolithique au grand public, ce qui était impensable il y a 40 ans. L’archéologue n’est plus exotique.

En quoi ces découvertes ont-elles un impact sur ce que nous vivons aujourd’hui ?

J’ai été frappé par le programme scolaire qui, en 2008, avait entièrement fait disparaître la préhistoire de la 6e à la terminale. Il commençait « avec les grandes civilisations ». J’ai réagi avec mon livre « On a retrouvé l’histoire de France ». Cette exclusion n’était pas indifférente. Commencer l’Histoire humaine avec celle des villes, des états, de la police, du clergé, de la bureaucratie… et décider qu’avant c’était une nuit obscure qui n’intéresse personne, cela veut dire qu’on ne se questionne pas sur comment ces sociétés, dans lesquelles nous vivons, se sont établies et ne pouvons pas remettre en question ce qui semble aller de soi.

Quand on découvre une tombe très riche, on est contents, mais il y a une autre interprétation qui est de dire qu’il s’agissait d’une manière pour les sociétés de se débarrasser d’une partie des richesses. Aujourd’hui, un patron du CAC 40 ne se fait pas enterrer avec sa Rolls-Royce et ses actions. Ces découvertes permettent de réaliser que certaines situations ne sont pas irréversibles. Par exemple, les atteintes plus ou moins fortes portées à l’environnement, le choix de certains modes d’exploitation plutôt que d’autres, sont le résultat de choix de société. Des ethnologues ou anthropologues, en observant des populations, mettent en lumière que les inégalités sociales sont le fruit de choix de sociétés. Leurs observations de contre-exemples sont intéressantes, car elles permettent de dire que si aujourd’hui 1 % de la population détient la plupart des richesses de la planète, ce n’est pas une fatalité. Nous avions jadis une vision évolutionniste de l’Histoire, comme une trajectoire partant des chasseurs-cueilleurs et arrivant à nos types de sociétés. L’anthropologie anarchiste, avec des penseurs comme David Graeber, Pierre Clastres, ou James C. Scott, s’intéresse pour sa part aux mécanismes de résistances au pouvoir. Graeber, décédé brutalement en 2020, était engagé, il a participé à Occupy Wall Street, s’est rendu auprès des Kurdes du Rojava… Dès qu’on accole le mot anarchiste, les connotations qui lui sont liées ferment l’écoute de certaines personnes, pour qui l’anarchisme est considéré comme la pire des solutions. On a d’ailleurs vu cette année qu’il fallait célébrer Napoléon mais pas la Commune de Paris.

Conférence sur l’anthropologie anarchiste donnée en 2019 au Musée du quai Branly :

L’Anthropocène, que le Larousse définit comme la « période actuelle des temps géologiques, où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète », est une notion qui fait débat aujourd’hui. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

Ce terme fait débat, car il n’y a pas de consensus sur le début de l’anthropocène. Pour certains c’est dans les années 50 avec les premières explosions nucléaires, pour d’autres c’est à la révolution industrielle avec l’extraction forte d’énergies fossiles… Certains parlent de capitalocène, mais les ex pays socialistes détruisaient aussi bien l’environnement par leur démarche productiviste qui n’était pas très différente de celles des sociétés capitalistes.

Pour moi, les racines de l’anthropocène se trouvent au néolithique. Il y a eu à cette période les premiers déboisements massifs, les premières manipulations génétiques des animaux et plantes… On est passé d’une économie de chasseur-cueilleur à une agriculture sédentaire, qui a provoqué une explosion démographique : les agriculteurs avaient plus d’enfants. À partir de ce moment-là, pour suivre la démographie, il fallait produire de plus en plus, sur une planète finie, ce qui entraîne une course aux technologies et à la productivité, et les inégalités sociales, les violences internes et externes entre communautés…

En lien avec l’exposition du Musée des Confluences, nous préparons avec Michel Lussault le livre « Néolithique, anthropocène, dialogue autour des douze mille dernières années ».

Que vous évoque le thème de la Biennale du Design « Bifurcations » ?

Dans l’Histoire, on observe de nombreuses « bifurcations négatives », ce qu’on appelle des effondrements ou collapses. Par exemple l’effondrement de la civilisation Maya, celui au Pakistan il y a 4 000 ans, les grandes cités cambodgiennes, l’empire romain… C’est le sujet par exemple du livre d’Éric C. Cline « Le jour où la civilisation s’est effondrée ». La vision classique des effondrements est triste, mais après ces bouleversements l’univers ne ressemble pas forcément à une ruine désolée : de nouveau, des petites communautés villageoises se développent. Elles sont moins mégalomaniaques, moins hiérarchisées. Ce qui disparaît est la couche dirigeante, on reforme alors des économies plus en accord avec l’environnement immédiat, en « circuit-court » si j’ose dire. Il existe un débat autour de ce sujet, sur la manière d’envisager ces effondrements qui n’ont jamais une cause unique, mais plutôt en général un mélange de causes, liées à leur surdimensionnement, aux systèmes extrêmement complexes mis en place qui peuvent être fragilisés par une dégradation climatique par exemple. Les périodes « post-effondrement » nous laissent à nous, les archéologues, peu de chose à nous mettre sous la dent.

Autre exemple, celui de la révolution française, même si elle ne change pas autant de choses que ce que voulaient certains révolutionnaires, elle montre que les bifurcations peuvent aussi venir de la décision humaine de changer le système en place. On peut alors parler de bifurcation positive. Le livre de Walter Scheidel, « Une histoire des inégalités, de l’âge de pierre au XXIe siècle », où tout n’est pas à prendre pour argent comptant, argumente bien le fait que toutes les bifurcations se passent toujours dans la douleur, jamais dans l’harmonie. Elles sont le résultat de guerres, de révolutions, de pandémies… C’est toujours violent. Cette violence va être plus ou moins considérable, plus ou moins exagérée après coup par les historiens. Il y a toujours des réécritures intéressées de l’Histoire.

Il est plus facile de prédire le passé que l’avenir. L’intérêt pour moi est de comprendre le degré de moindre inégalités, dont certaines sociétés ont été capables dans le passé. Qu’est ce qui fait que des sociétés sont allées dans le mur, et d’autres non ? C’est ce qui me paraît le plus intéressant, ces débats internes à l’archéologie et au débat citoyen en général.

L’exposition La Terre en héritage, du Néolithique à nous, coproduite avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), est visible jusqu’au 30 janvier 2022 au musée des Confluences.

museedesconfluences.fr

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.

Veuillez effectuer une mise à jour.