« On n’invente pas les mondes, on les compose. » nous apprend l’anthropologue Philippe Descola. Ce projet explore la filière des laines oubliées, issues des élevages français et européens.

Aujourd’hui, la laine est produite lors de la tonte des moutons —6000 tonnes en France chaque année — mais elle n’est pas valorisée. L’industrie textile, ancien débouché principal pour cette fibre, s’est structurée autour de la laine de moutons mérinos d’Australie et de Nouvelle-Zélande et a mis de côté les laines des races élevées en Europe.

À travers une enquête sur les divers usages de la laine, les systèmes de transformations, les acteurs impliqués, des problématiques propres à cette matière sont identifiés. La rencontre d’éleveurs, de tondeurs, d’une trieuse de laine et de maraichers alimente des propositions d’objets qui activeraient de nouveaux réseaux lainiers.

Ces objets — une étiquette, un tissage de paillage et des panneaux d’isolation — sont des démonstrateurs du potentiel de cette matière.

Il ne s’agit pas seulement d’un potentiel technique, mais aussi un potentiel sociétal, écologique et systémique.

Les panneaux d’isolation en laine brute, appelée « laine en suint »trouvent un usage à l’échelle hyperlocale.

Ils isolent du froid des bâtiments agricoles, tels que les poulaillers(courants dans les exploitations basées sur le modèle polyculture/élevage). Ces panneaux sont conçus pour être fabriqués par les éleveurs eux-mêmes, qui souvent réalisent la construction de ce type de bâtiments.

Le tissage de paillage, utilisé pour le maraichage est réalisé, lui aussi,à partir de laine brute. De la même façon que le fumier des élevages est récupéré pour fertiliser les champs céréaliers, la laine peut être utilisée pour pailler les sols du maraicher grâce à sa capacité de rétention d’humidité. L’application du matériau qui est envisagée est à l’échelle locale. Cette laine, considérée comme un déchet dans les lieux d’élevage, pourrait trouver un usage à proximité de ces derniers.

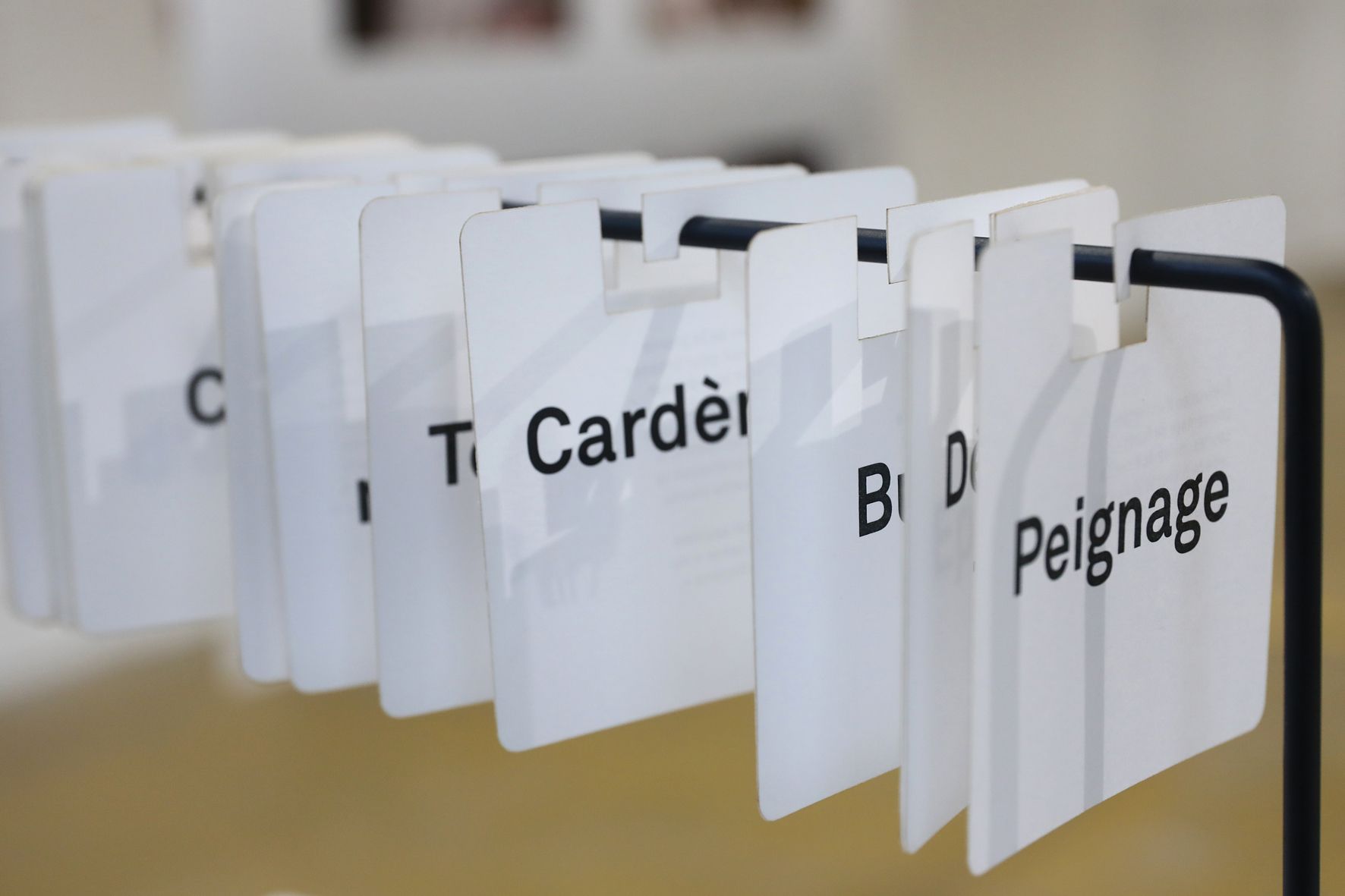

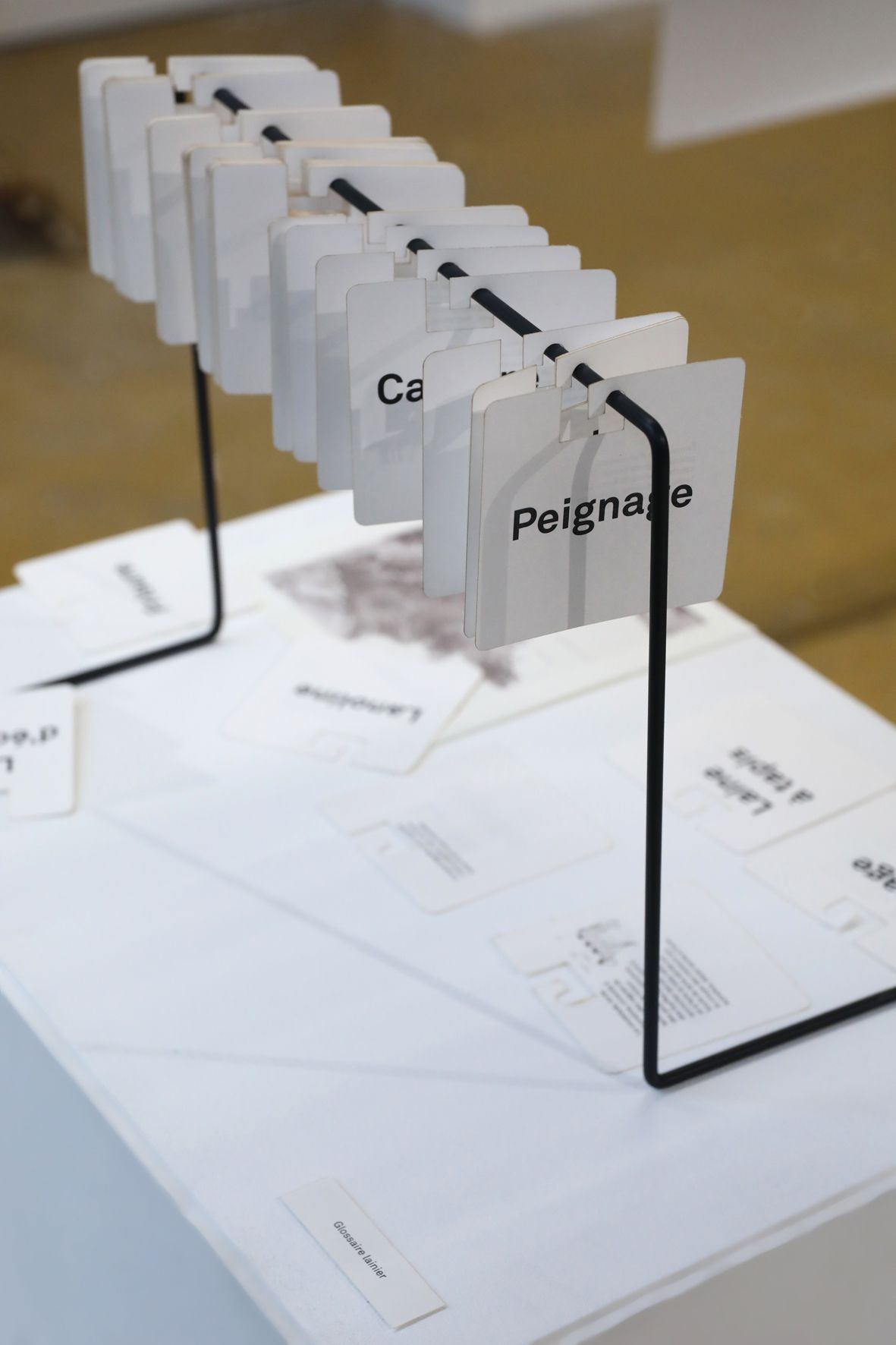

Le dernier objet, l’étiquette, est placé sur des fibres transformées.Elles sont lavées, cardées, filées, tissées et confectionnées. Pour mettre en valeur ce travail de transformation, une étiquette explique avec précision le chemin parcouru par la laine. Ce projet peut s’inscrire à une échelle plus large que les deux précédents : nationale, voire internationale.

Cette étiquette nous montre que la valeur de cette matière réside aussi dans l’histoire qu’elle raconte. Cet objet nous invite à changer de regard sur les objets textiles, à désirer qu’ils portent en eux des récits voire à politiser nos habits.

Un projet réalisé grâce au soutien de La ferme du Montgrand (Aveyron), La ferme de Lachanal (Haute-Loire) ainsi que des maraichers du GAEC des Krokuzs (Puy-de-Dôme).

Photo - © Fabrice Roure

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.

Veuillez effectuer une mise à jour.