Azimuts – Design Art Recherche n°59

Graphisme(s) : transmettre aujourd’hui les gestes, les outils, les pensées, les pratiques

La revue Azimuts – Design Art Recherche consacre son 59e numéro aux formes contemporaines de transmission du graphisme.

Dans ce numéro, confié au laboratoire IRD (Images-Récits-Documents), c’est de graphisme qu’il s’agit, et plus précisément de ses formes de passation ou de transmission. S’il est question de transmission, au présent mais aussi dans le temps et dans l’espace, c’est sans doute qu’il y a trajet à effectuer. Il est nécessaire d’en interroger les environnements mais aussi la verticalité et, pourquoi pas, de réhabiliter les mises en commun, la communication ainsi que de tenir compte de l’environnement social des productions visuelles.

Signes, textes et images participent évidemment à dessiner des modes de visibilité ou d’invisibilité que le graphisme traverse. En questionnant les outils techniques, manuels, mécaniques ou numériques qu’empruntent les régimes d’inscription, mais aussi les dispositifs d’apprentissage qui permettent l’acquisition du geste graphique, il est possible d’appréhender ce qui fait de cet acte sans doute une praxis. Et si une pensée graphique est à l’œuvre dans la pratique c’est peut-être qu’elle s’informe déjà dans de multiples situations d’enseignement ou de didactiques individuelles et collectives. L’agentivité du graphisme est finalement d’abord celle qui s’opère sur l’identité du sujet scripteur.

Sommaire

02-04 Propositions, Jean-Claude Paillasson

05-16 Bon baiser de, Sandrine Binoux

17-26 Le geste problématisant et dialogique : quelles pratiques graphiques pour (se) situer ?, Manon Ménard

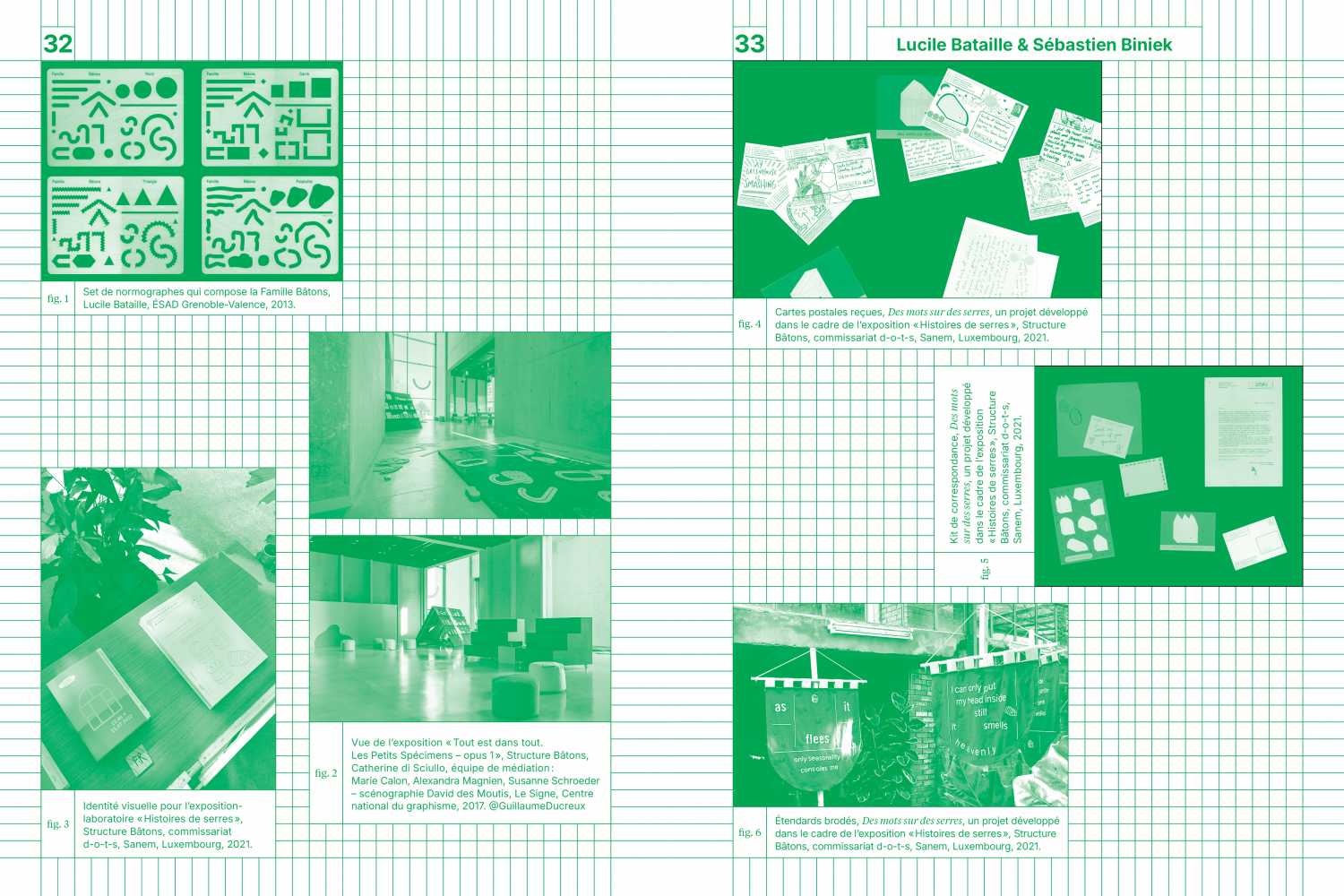

27-36 Correspondre à l’aide du design graphique, Lucille Bataille & Sébastien Biniek

37-48 Communication visuelle à Harvard, Charles Gautier

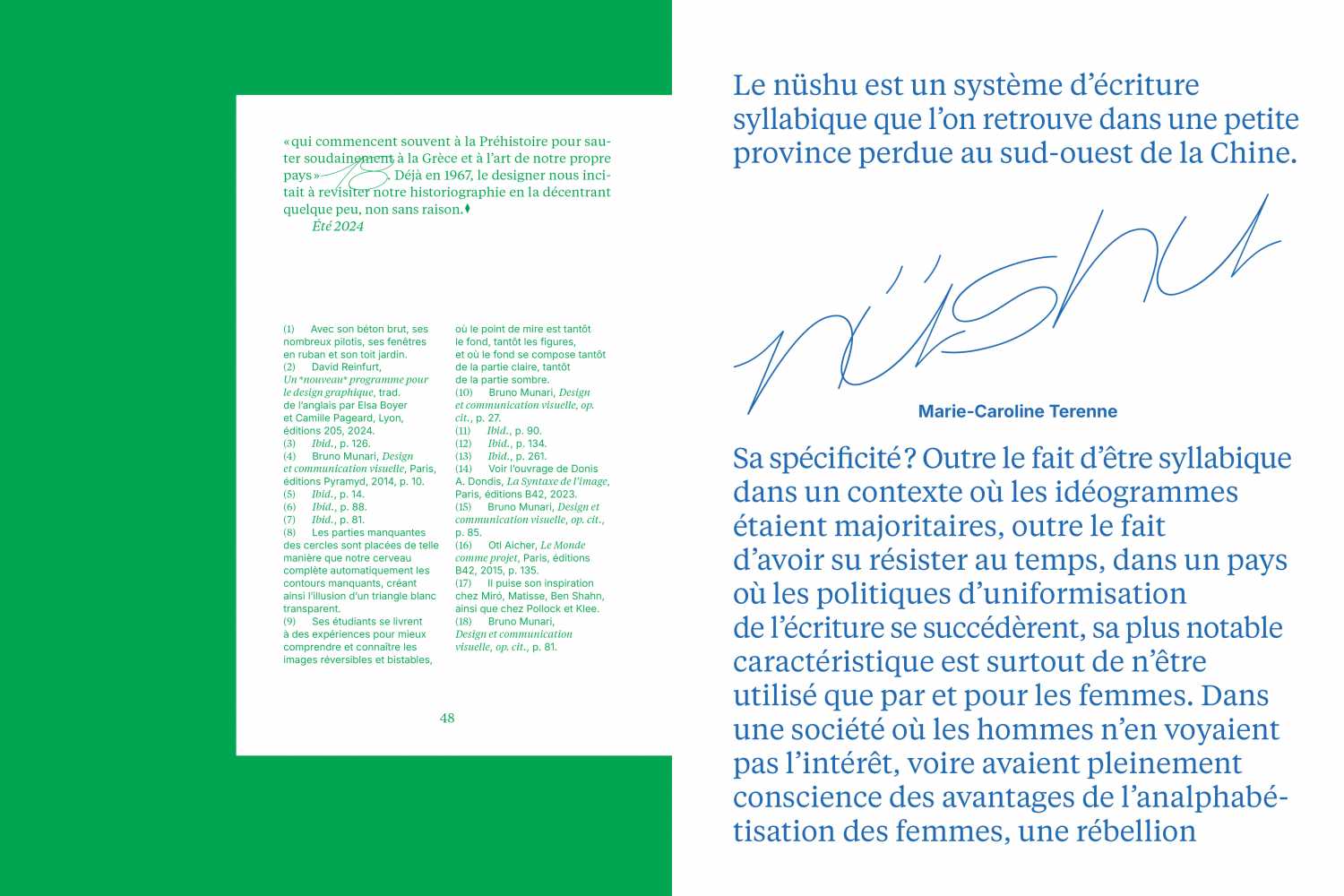

49-55 nüshu, Marie-Caroline Terenne

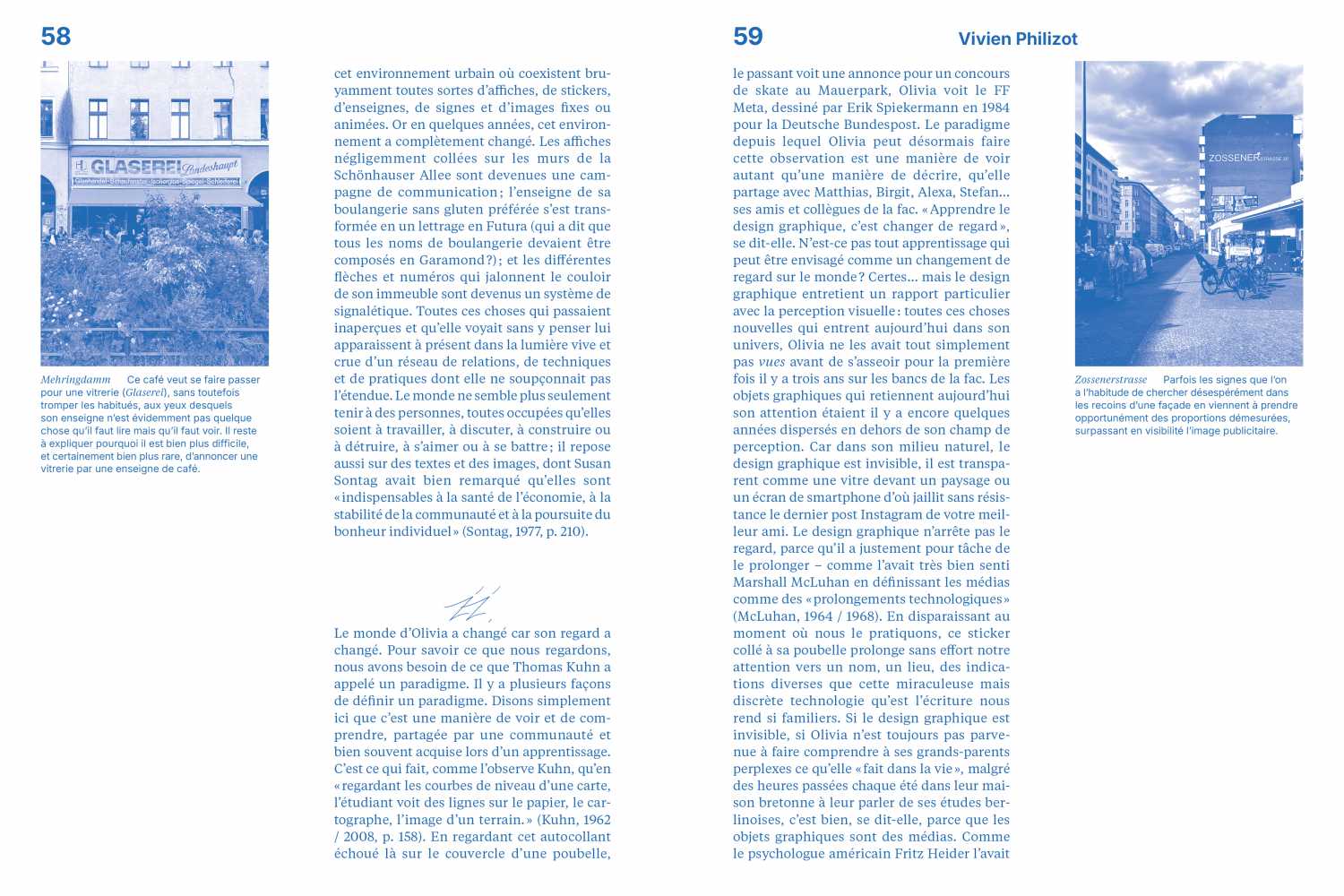

56-67 La vie sociale des textes et des images. Enseigner l’écologie visuelle du design graphique, Vivien Philizot

68-79 En 30 av. P.-C. Processus créatif du design graphique avant l’ordinateur, Pauline Aignel

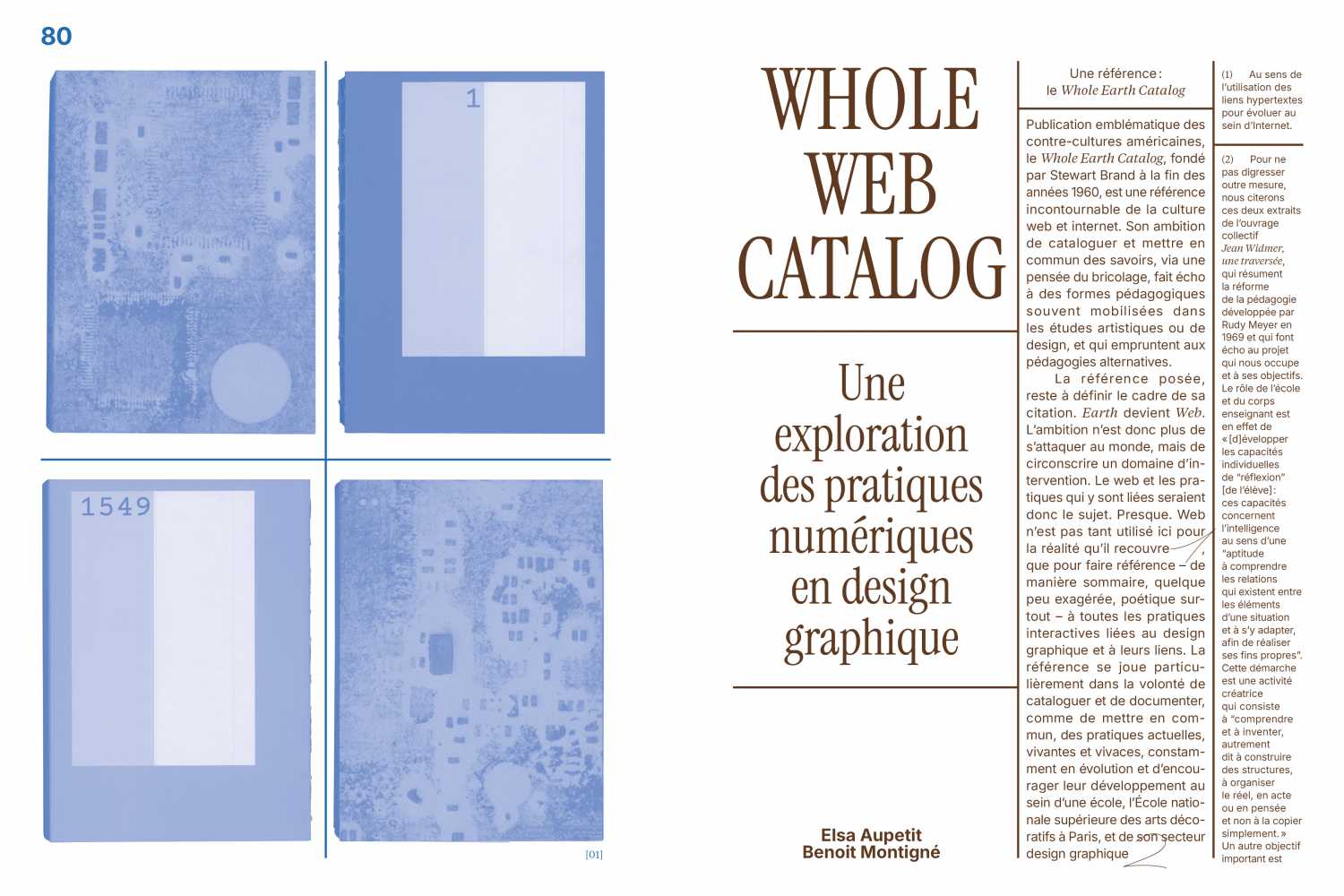

80-93 WHOLE WEB CATALOG. Une exploration des pratiques numériques en design graphique, Elsa Aupetit & Benoit Montigné

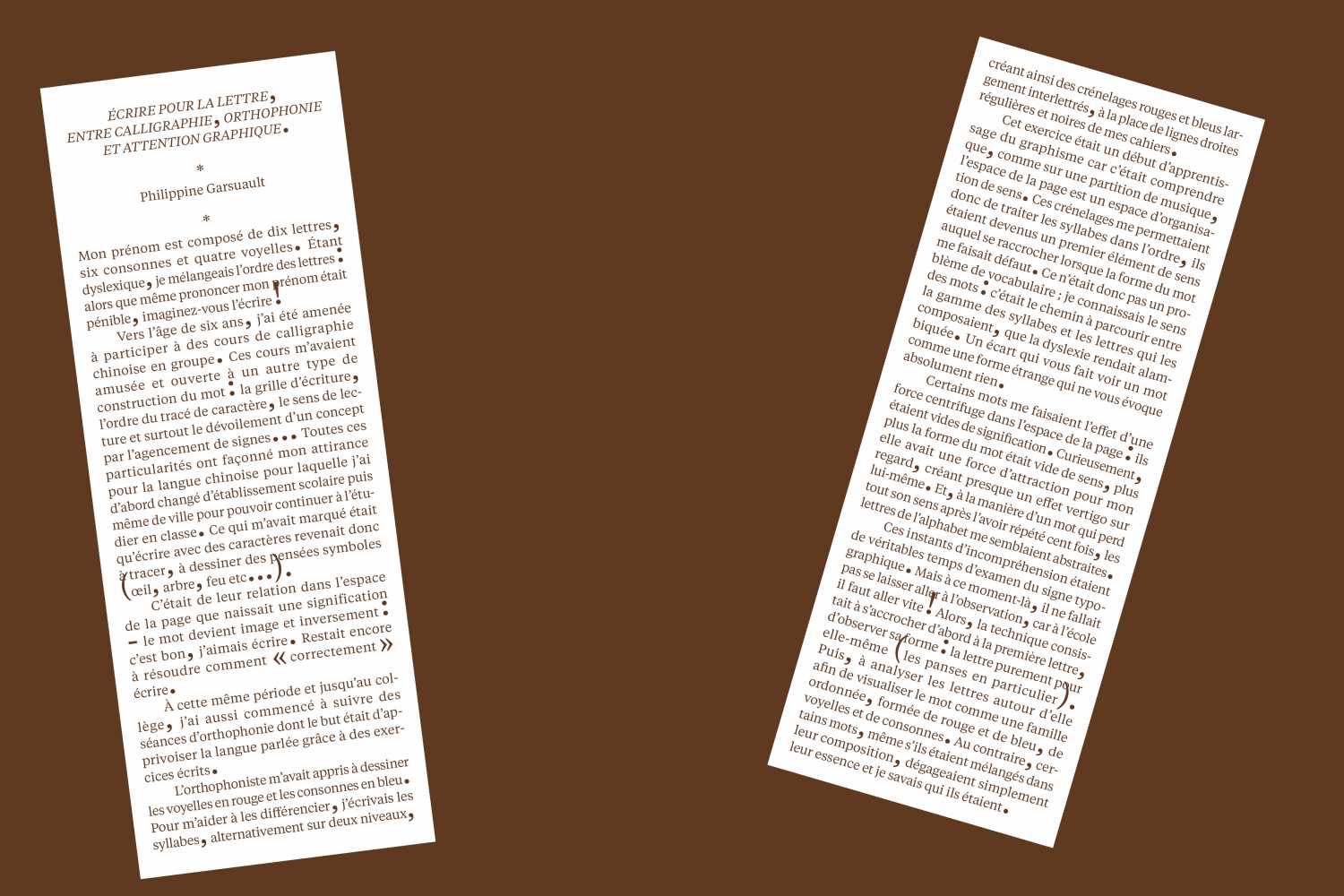

94-96 Écrire pour la lettre, entre orthophonie et attention graphique, Philippine Garsuault

97-109 exercices. essai visuel. projet. cas d’étude, Gabriela Simon Flores

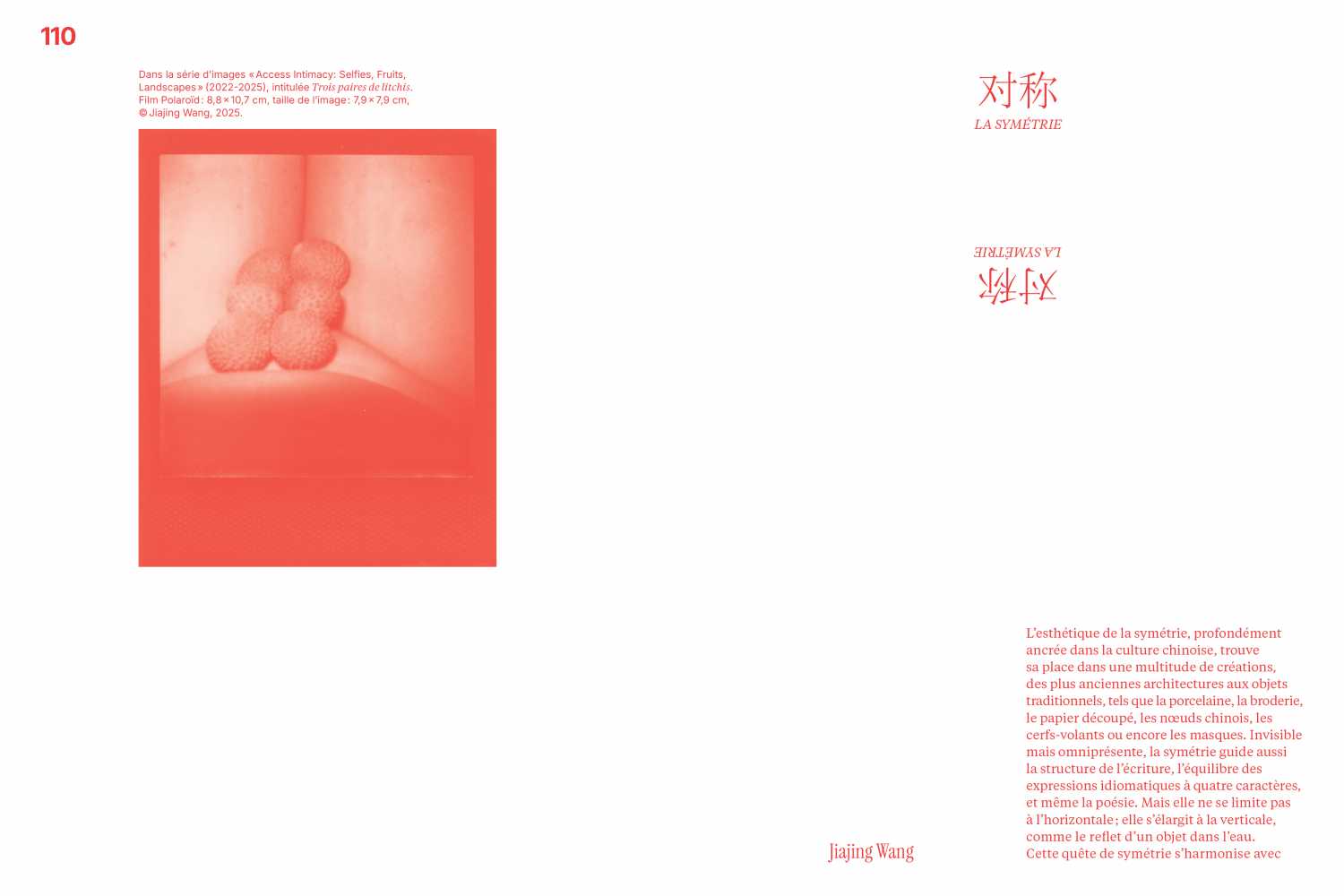

110-111 对称 (LA SYMÉTRIE), Jiajing Wang

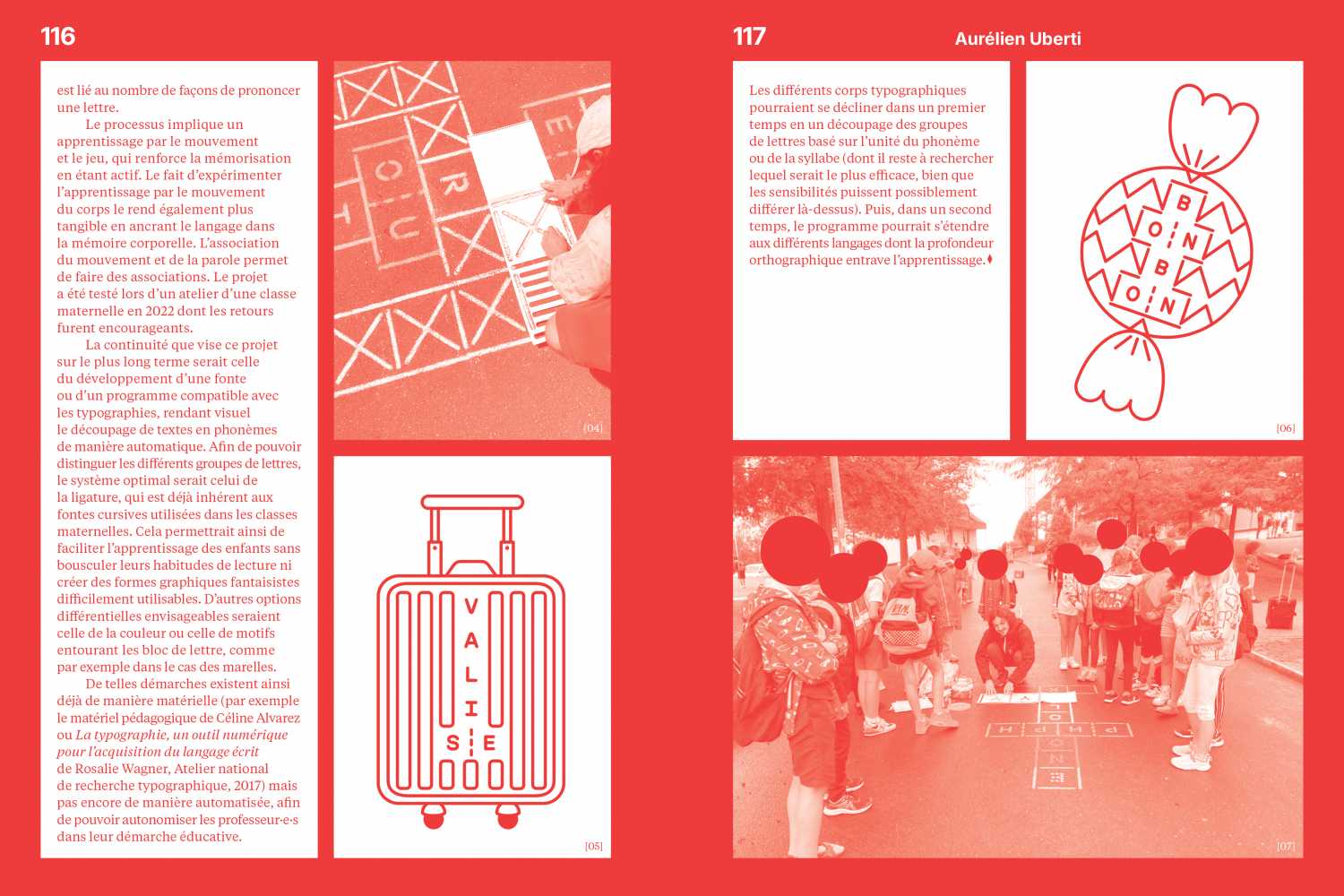

114-119 Librairie Arc-en-Ciel, Aurélien Uberti

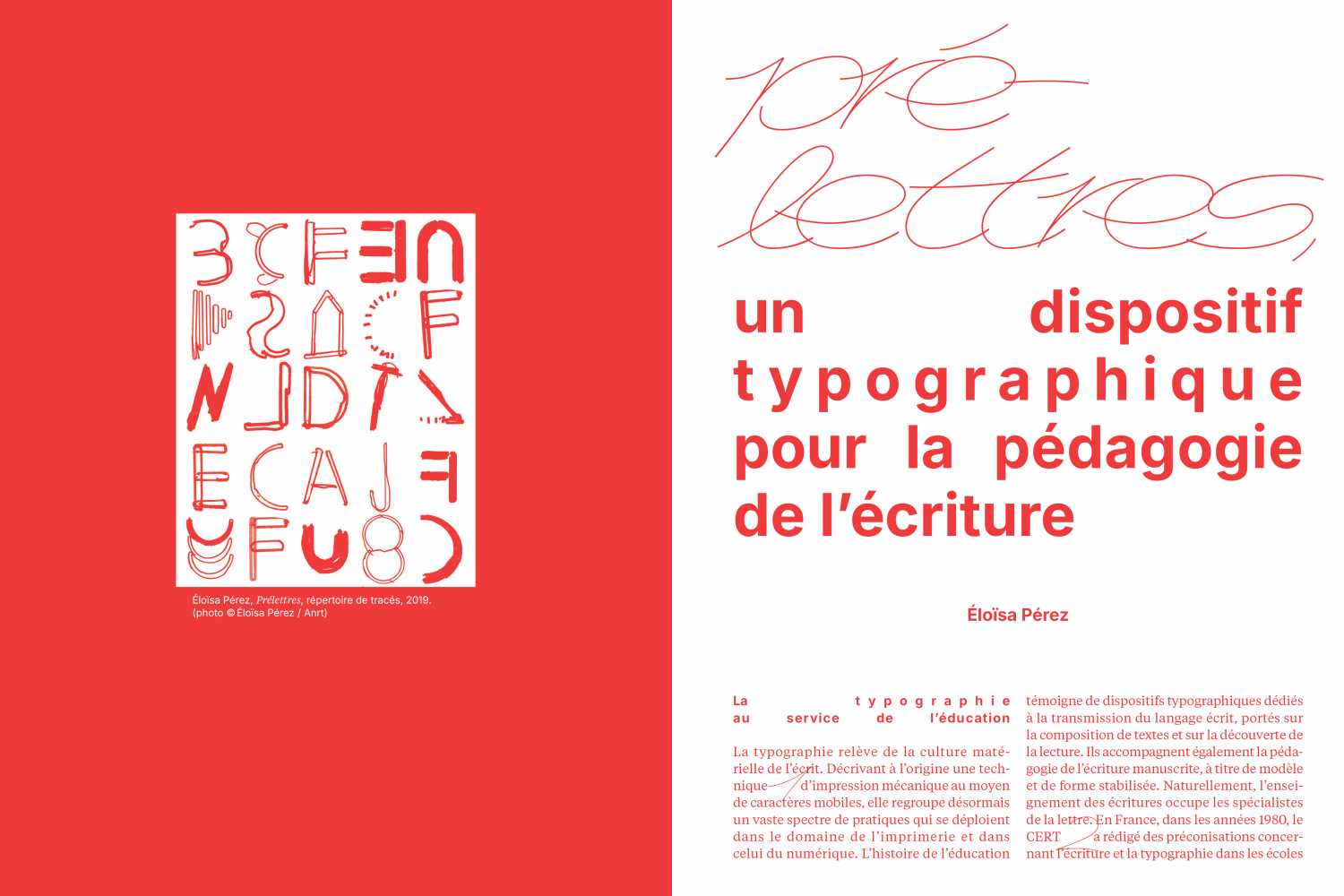

120-131 Prélettres,

un dispositif typographique pour la pédagogie de l’écriture, Éloïsa Pérez

132-139 Ubiquité trouble, avatar, terrain et pédagogie bicéphale. Le design graphique en DNMADe Graphisme. Antoine Châtelet, Yann Aucompte & Damien Laverdunt

140-150 Web to print. Pratiques collectives et émancipation en design graphique, LucileHaute & QuentinJuhel

152-160 Biographies, Édito graphique, Remerciements Colophon

Édito

Propositions

1_Le graphisme est le territoire de l’ensemble des inscriptions, du graphein.

2_Par

inscription, il faut entendre toute chose prenant place, en force, en

creux, dans une matière ou une surface, matérielle ou immatérielle.

3_L’inscription est la résultante d’un geste, d’un passage, d’une action; elle produit de la trace ainsi que du signe.

4_Le signe produit par l’inscription peut être de nature intentionnelle ou non intentionnelle.

5_L’inscription

est toujours une production de forme, elle est aussi une production de

sens; elle peut être détectée, elle peut être lue. Lorsqu’il y a sens,

il y a récepteur du sensible.

5_1_Il y a sans doute du graphisme

aux confins du cosmos, même s’il ne s’offre pas à notre perception. Même

invisible, une inscription reste du graphisme.

6_Les productions

graphiques sont issues de divers types de mouvements. Plus ou moins

élémentaires, plus ou moins complexes, plus ou moins techniques.

6_1_Les inscriptions peuvent s’assembler – on parle d’agencements –, cela reste des inscriptions.

7_Les inscriptions sont les conséquences de gestes, d’outils, de pratiques, de pensées.

7_1_Il n’y a rien de nécessaire à ce que le graphisme advienne si ce n’est qu’il est une conséquence d’un mouvement singulier.

8_Les

inscriptions peuvent être organisées en régimes d’inscription. Chacun

de ces régimes d’inscription possède ses stratégies, ses lexiques, ses

grammaires, ses formes d’agentivité, ses messages propres, ses modes

d’apparition.

9_Dans les sociétés humaines, le graphisme peut

être utilisé comme outil de communication. C’est à la fois une nécessité

de cohésion temporelle et spatiale des sociétés et c’est aussi un

instrument permettant d’agencer le monde. Cette responsabilité doit

astreindre à une grande vigilance quant à son évidence, à ses

productions et à ses modes d’extension.

9_1_En tant que moyen de

communication, le graphisme véhicule des messages. En tant que medium,

il sera nécessaire de l’imaginer aussi comme message.

10_Avant d’être une activité d’expert·es, le graphisme est l’affaire de tous·tes.

11_Le

graphisme est un mode de communication et de transmission ; il est

logique de s’interroger à la fois sur ses propres modes de transmission

et de communication.

12_La multiplicité des formes graphiques

coexistantes, engageant des pratiques et des usages individuels ou

collectifs, expressifs, mineurs ou hégémoniques, permet d’imaginer que

ces multiples régimes d’inscription possèdent chacun leur mode

d’existence, leur généalogie, leurs processus de réplication ou de

transmission.

13_La transmission du graphisme (TdG) concerne

aussi bien les apprentissages de l’écriture chez les plus jeunes, les

pratiques graphiques qui mettent en jeu corps et espace dans des

contextes scolaires que les enseignements pratiques et conceptuels des

graphismes ou du design graphique au sein des écoles de la création ou

de tout autre institution d’enseignement opérant dans les champs de

l’art et du design, officielles ou alternatives.

13_1_Exercices,

projets, manuels, traités, cours, kits, ateliers… sont autant de

maillons de connaissance, d’objets de propagation et de partage de ces

diverses formes d’acquisition localement réparties et souvent

dispersées.

14_La TdG s’effectue aussi au-delà de l’école, par le

partage des connaissances, dans des formes autodidactes ou

vernaculaires, redynamisé par les technologies numériques, les

tutoriels, les réseaux, les plateformes.

14_1_Il est même

concevable qu’à la manière du fondeur de cloches tarkovskien de Andreï

Roublev, le graphisme puisse se redécouvrir en dehors d’une tradition ou

d’une transmission, au grès de ce qu’il serait alors possible de repérer

comme graphisme de l’urgence.

14_S’il y avait graphisme de l’urgence alors faudrait-il en indiquer le contexte.

15_Sans

en faire un postulat, circulera l’hypothèse que la transmission des

gestes techniques, des savoir-faire manuels, de la fabrication et de la

maîtrise des outils peut s’avérer indissociable de la passation du

graphisme.

15_1_Les modes de transmission du graphisme dans La

Colonie pénitentiaire de Kafka, s’ils sont radicaux n’en éclairent pas

moins les confins des territoires des inscriptions ainsi que les

diversités des scripteurs au regard de l’ensemble des situations

possibles.

16_Il s’avèrera à terme inévitable de dresser une

généalogie des modes de transmission, des gestes de transfert, des

situations afin de participer à l’élaboration d’une véritable

didactique.

16_1_Cela pourra aussi d’ailleurs relever d’une anti-didactique.

Jean-Claude IRD-Paillasson

Auteur·e·s

Diplômé de graphisme en 2022 de l’École cantonale d’art de Lausanne – ECAL (Suisse), Aurélien Uberti est graphiste et imprimeur indépendant, ainsi que chercheur autodidacte dont la pratique s’articule autour de l’investigation du langage par le biais de livres, d’affiches, d’installations et de recherches (publiées notamment sur Lineto, MacGuffin, et bientôt sur Source Type). Son champ de recherche s’étend de la définition et de l’intégration des normes orthographiques aux tentatives de s’en émanciper.

Charles Gautier enseigne l’histoire et la théorie du graphisme à l’École supérieure des beaux-arts de Bordeaux. Il est aussi chercheur associé au Canthel – Centre d’anthropologie culturelle de l’université Paris Cité et membre du groupe de recherche Mémoire-CNRS.

Designer graphique et typographe indépendante,

titulaire d’un

doctorat en sciences de l’information

et de la communication (Sorbonne Université, ANRT/ENSAD Nancy) et professeure d’enseignement artistique en écoles d’art (HEAR Strasbourg, ESAD Amiens), Éloïsa Pérez combine une pratique éditoriale,

pédagogique et de recherche, soutenue par la production d’objets et dispositifs qui interrogent

la relation entre le design graphique et la transmission des savoirs. Cette

pratique pluridisciplinaire prend la forme d’une structure éditoriale en devenir,

sous l’appellation

Learning Forms.

Autrice d’essais

théoriques et d’articles,

ses recherches portent sur la matérialité des supports graphiques qui

accompagnent les pratiques éducatives. Sa thèse

analyse la place de la typographie dans la pédagogie de l’écriture manuscrite à

l’école maternelle et s’appuie

sur l’élaboration du dispositif sensoriel Prélettres, destiné à développer le geste graphique des

jeunes enfants. Ce travail a bénéficié de partenariats avec des écoles

maternelles publiques, grâce auxquels les outils didactiques conçus ont été testés

dans le cadre d’ateliers

pédagogiques.

www.eloisaperez.fr

www.learningforms.com

Instagram : @eloisaperez_

@learningforms

Elsa Aupetit est designer graphique, éditrice et enseignante. Elle a co-fondé le studio de graphisme Kiösk avec Martin Plagnol. Leur pratique s’inscrit principalement dans le domaine culturel. Ils ont également fondé la maison d’édition indépendante Dumpling Books, dédiée aux arts visuels et graphiques. Elsa Aupetit partage ces pratiques professionnelles avec l’enseignement et la pédagogie dans différentes écoles d’art, dont l’ENSAD, depuis 2021, et le Campus fonderie de l’image, depuis 2016.

Benoît Montigné est créateur numérique, chercheur et enseignant. Il travaille avec des artistes, des designers ou des institutions culturelles. Il est docteur de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en arts plastiques, esthétique et sciences de l’art, associé à l’Institut ACTE (axe Arts, sciences, sociétés), et mène une recherche- création sur les relations entre image et son dans l’art, à l’ère numérique. Il enseigne le design interactif et le code de création à l’ENSAD Paris depuis 2005.

Structure Bâtons est un duo de graphistes tourné vers le design social, fondé en 2014 par Lucile Bataille et Sébastien Biniek. Leurs projets explorent les frontières du design graphique en intégrant la pédagogie, les pratiques éditoriales, le commissariat d’exposition, la scénographie, la pratique d’ateliers ouverts, la création d’outils graphiques ou le dessin de caractères. À travers l’enseignement, les collaborations et les formats de résidence, iels déploient un travail de recherche tourné vers les individus, leurs modes d’existence, leurs folklores, leurs constructions visuelles.

Lucile Olympe Haute est artiste, enseignante et chercheuse à l’Université de Nîmes et à l’ENSAD de Paris. Elle a étudié les devenirs numériques du livre et de l’édition, fondé la collection de la Bibliothèque web-to-print et coordonné la conception de l’outil collaboratif Bookolab qui permet d’éditer et de mettre en forme des publications pour différents supports de lecture.

Quentin Juhel est designer graphique. Il utilise des outils libres ou open source. Il enseigne à l’École supérieure d’art et de design – ESAD de Valence et a cofondé la Bibliothèque web-to-print. Il est membre des collectifs PrePostPrint, Atelier Téméraire, Velvetyne.

Manon Ménard est designer graphique, illustratrice et docteure en design. Sa thèse, menée au sein du laboratoire PROJEKT (UPR) de l’Université de Nîmes, met en doute par des perspectives critiques le concept d’inclusion et interroge les manières de faire du design, pour, par, et depuis les personnes autistes en contexte pédagogique. Depuis 2019, elle enseigne en licence Design, Prospective et Société à l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Elle est également membre associée des laboratoires PROJEKT (UPR) et de LLA CREATIS (EA 4152).

Diplômée d’une école supérieure d’art et design, Marie-Caroline Terenne intègre durant deux ans l’équipe graphique de la revue de recherche en design Azimuts. En parallèle, elle commence une activité de graphiste et fonde, en 2013, la maison de micro-édition Bernadette Éditions. Depuis, elle développe des recherches sur l’environnement graphique et imprimé sud-coréen (le hangeul, le jikji, le hanji…), mais également sur des éléments culturels et patrimoniaux de villes et de pays visités lors de ses multiples participations à des salons d’illustration et/ou workshops donnés dans des écoles d’art.

Diplômée de l’Université Paris 8 en Arts plastiques en

2017 et des Beaux-Arts de Lyon en Design graphique

éditorial, du DNA en 2019 puis du DNSEP en 2022, Gabriela Simon Flores

s’intéresse au langage et à sa relation avec l’image en mouvement, au passage

entre la poésie, l’art, la typographie et le design graphique. Elle a travaillé

avec plusieurs artistes et designers dans divers projets, notamment d’édition et de

mise en place d’expositions.

Elle réintègre

l’université en 2023 dans la cadre d’un Master recherche autour de la question

du rôle élargi du designer graphique

en tant qu’éditeur, auteur et producteur et continue son travail en tant que

graphiste indépendante. Elle mène aussi un travail d’édition, de vidéo et

d’écriture plus personnel.

Actuellement,

elle est étudiante chercheuse à l’École supérieure d’art et de design de

Saint-Étienne – Esadse. Elle produit en

France et en Équateur toujours en oscillant entre l’espagnol, le français et

l’anglais.

Pauline Aignel est designer graphique et chercheuse. Elle mène une recherche autour de la question des processus créatifs du design graphique et s’intéresse aussi aux méthodes d’impression comme la sérigraphie. Elle est diplômée de l’ESAD d’Amiens en 2023 et intègre ensuite le post-master Azimuts à l’Ésad Saint-Étienne.

Philippine Garsuault est designer graphique et chercheuse, diplômée de l’École supérieure d’art graphique – ESAG Penninghen en direction artistique en 2023. Elle mène une recherche en design graphique autour des structures naturelles. Elle s’intéresse à l’idée – d’expérimenter – de transposer graphiquement des écosystèmes et développe un intérêt pour les outils numériques, quelque part entre typographie (furtive), réseaux (curieux) et biologie (sensible). Elle rentre en résidence de recherche au Bel Ordinaire en mai 2025 pour conclure ces deux années de recherche post-diplôme.

Jiajing Wang est designer graphique, artiste et chercheuse dans les domaines de la publication hybride et des images expérimentales. Elle est également fondatrice de la maison d’édition indépendante Fruit Salad Press. Diplômée de l’ESAD des Pyrénées (Pau), elle poursuit le post-master Recherche graphisme Azimuts (2023-2025) à l’Ésad Saint-Étienne.

Sandrine Binoux est une photographe

française née en 1976 à Lyon. Elle vit et travaille à Saint-Étienne où elle

enseigne la photographie à l’Esadse.

pinholeproject.fr

Fabrice Gibilaro est diplômé des

Beaux-Arts de Saint-Étienne, et travaille aujourd’hui comme ouvrier agricole et

graphiste indépendant.

www.f-gibilaro.fr

Jean-Claude Paillasson est graphiste, professeur à l’Ésad Saint-Étienne, où il est responsable du laboratoire de recherche IRD (Images-Récits-Documents) au sein du GRAD Esadse. Il est également éditeur des collections (Mini-Brut, W, Imagénéiser, 48CC, Codex-atlas) dans le cadre de la Bibliothèque IRD et Images 105/150 (GRAD Esadse). Il est membre du LabEx IMU (Intelligence des Mondes Urbains).

Vivien Philizot est maître de conférences HDR en arts visuels à la Faculté des arts de l’Université de Strasbourg, où il est coresponsable du master Design environnements publics et directeur du département Arts visuels. Il a enseigné dans le département Didactique visuelle de la Haute école des arts du Rhin de Strasbourg, ainsi qu’à la Haute école d’art et de design de Genève (HEAD), et a travaillé pendant plusieurs années au sein de l’atelier de design graphique Poste 4. Ses enseignements et activités de recherche se situent au croisement des champs du graphisme, des études visuelles et de l’épistémologie. Il est membre de l’équipe de recherche Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques – UR 3402 – Université de Strasbourg, et du groupe de recherche Cultures visuelles, qu’il a cofondé en 2018. Il est directeur de la collection « Milieux », aux éditions Deux-cent-cinq. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages qui portent sur les images et le design graphique, dont Images premières. Aux origines de la représentation visuelle (Metis Presses, Genève, 2023), Qu’est-ce qu’une image dans l’espace public ? (éditions Deux-cent-cinq, Lyon, 2022), Technique et design graphique. Outils, médias, savoirs (avec Jérôme Saint-Loubert, éditions B42, Paris, 2020).

Yann Aucompte est docteur en esthétique et sciences des arts, membre du collectif Arts Écologies Transitions et professeur enseignant en Design et Métiers d’art dans le cadre du DNMADe Graphisme, design du livre et de l’édition et le diplôme Narration et médiation scientifiques par le design graphique et l’illustration au lycée Jean-Pierre-Vernant (Sèvres).

Antoine Châtelet est enseignant en philosophie, design et cinéma, documentariste dans le cadre du DNMADe Graphisme, design du livre et de l’édition et Narration et médiation scientifiques par le design graphique et l’illustration au lycée Jean-Pierre-Vernant (Sèvres).

Damien Laverdunt est illustrateur et graphiste, auteur de livres documentaires, membre des Tigres-Gauchers. Il est également enseignant en DNMADe Graphisme, design du livre et de l’édition et Narration et médiation scientifiques par le design graphique et l’illustration au lycée Jean-Pierre-Vernant (Sèvres).

Ce numéro est porté par l’équipe de recherche IRD (Images-Récits-Documents) de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne. IRD est un lieu de recherche dont les axes articulent pratique et théorie autour des économies de l’image, des récits territoriaux et des territoires du graphisme. Il fait partie de l’Unité de Recherche Design & Création de l’Ésad Saint-Étienne, soutenue par la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture.

Éléments techniques

Distributeur et diffuseur : les presses du réel

Éditeur : Cité du design - Esadse

Parution : mai 2025

Langues : français

Format : 165 × 220 mm

Pagination : 164 pages

ISSN : 1160 9958 · 59

ISBN : 9782492621208

Prix : 25 €

Disponibilité

Contact

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.

Veuillez effectuer une mise à jour.