Replay

Réécouter la journée d’étude États d’alerte

Responsabilité sociale et bouleversements écologiques

Vous retrouverez ici les interventions au format podcast de la journée d’étude en arts dédiées aux jeunes artistes et chercheurs «États d’alerte, responsabilité sociale et bouleversements écologiques ».

Cette journée a été portée par trois doctorant.e.s : Marie Bouchereau, Delphine Hyvrier et Jonathan Tichit et s'est tenue pendant la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, dans le cadre de l'exposition À l’intérieur de la production.

Organisée avec l'association alt.516, cette journée a reçu le soutien de l’École Doctorale 3LA, du laboratoire ECLLA, de la Cité du design, du Deep Design Lab et de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne.

États d’Alerte - Introduction à la journée

Jonathan Tichit,

Doctorant en esthétique et sciences de l’art à l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne (UJM).

Comment les arts mobilisent-ils leurs méthodes et moyens pour donner à voir vies humaines et santé des écosystèmes entremêlées ?

Comment contribuent-ils ou peuvent-ils contribuer à une problématisation de la justice environnementale ?

En quoi les contextes de production, de diffusion et de réception, mais aussi la critique, littéraire ou artistique, influent-ils sur la dimension politique de ces œuvres ?

Jonathan Tichit,

Doctorant en esthétique et sciences de l’art à l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne (UJM).

Comment les arts mobilisent-ils leurs méthodes et moyens pour donner à voir vies humaines et santé des écosystèmes entremêlées ?

Comment contribuent-ils ou peuvent-ils contribuer à une problématisation de la justice environnementale ?

En quoi les contextes de production, de diffusion et de réception, mais aussi la critique, littéraire ou artistique, influent-ils sur la dimension politique de ces œuvres ?

I. Saisir la catastrophe, lire les bouleversements

• Le spectacle de l’effondrement au service d’un désintérêt climatique.

Katia Kurceba,

Doctorante en philosophie et sciences de l’art à l’université Aix-Marseille LESA Labo d’Études en sciences des arts.

Sa recherche interroge le rôle des images contemporaines dans la diffusion d’un « sublime toxique » (Alfonso Pinto). Elle questionne la faculté de certaines représentations des catastrophes écologiques à faire écran, empêchant une réaction adéquate devant les enjeux écologiques actuels.

Katia Kurceba,

Doctorante en philosophie et sciences de l’art à l’université Aix-Marseille LESA Labo d’Études en sciences des arts.

Sa recherche interroge le rôle des images contemporaines dans la diffusion d’un « sublime toxique » (Alfonso Pinto). Elle questionne la faculté de certaines représentations des catastrophes écologiques à faire écran, empêchant une réaction adéquate devant les enjeux écologiques actuels.

• Le miroir d’un « monstre » carbone : lecture de quelques pétrofictions francophones contemporaines.

Marie Bouchereau,

Doctorante en littérature comparée à l’UJM et à l’université du Québec à Montréal (UQàM).

Sa recherche s’intéresse à des pétrofictions francophones contemporaines marquées par la désillusion de ce qui a pu constituer au XXe siècle : une « pétrotopie » (Lemenager). Marie Bouchereau étudie de quelle manière le « monstre » carbone (Mcdonald), autant pour la démesure de ses implications économiques et écologiques, que pour la difficulté à appréhender la diversité de ses formes et manifestations (économie dématérialisée, pollution de l’air, des eaux et des corps, fragilisation des sols…), apparaît dans les récits de langue française, notamment à travers certaines métaphores.

Marie Bouchereau,

Doctorante en littérature comparée à l’UJM et à l’université du Québec à Montréal (UQàM).

Sa recherche s’intéresse à des pétrofictions francophones contemporaines marquées par la désillusion de ce qui a pu constituer au XXe siècle : une « pétrotopie » (Lemenager). Marie Bouchereau étudie de quelle manière le « monstre » carbone (Mcdonald), autant pour la démesure de ses implications économiques et écologiques, que pour la difficulté à appréhender la diversité de ses formes et manifestations (économie dématérialisée, pollution de l’air, des eaux et des corps, fragilisation des sols…), apparaît dans les récits de langue française, notamment à travers certaines métaphores.

II. Témoigner et lutter

• L’expression artistique des militant·e·s pour le climat : responsabilité et catastrophe.

Émeline Baudet,

Docteure en littérature comparée à l’université Sorbonne Nouvelle, THALIM.

Émeline Baudet étudie les créations artistiques des membres du mouvement Alternatiba (Maureen Ploneec, Emma Beatson, Sixtine Dano) et s’interroge sur les liens qu’elles entretiennent avec un engagement militant. Elle pense en particulier la capacité de ces œuvres à intégrer des réflexions sur la répartition des responsabilités individuelles et systémiques dans la crise écologique.

Émeline Baudet,

Docteure en littérature comparée à l’université Sorbonne Nouvelle, THALIM.

Émeline Baudet étudie les créations artistiques des membres du mouvement Alternatiba (Maureen Ploneec, Emma Beatson, Sixtine Dano) et s’interroge sur les liens qu’elles entretiennent avec un engagement militant. Elle pense en particulier la capacité de ces œuvres à intégrer des réflexions sur la répartition des responsabilités individuelles et systémiques dans la crise écologique.

III. Vivre avec l’accident

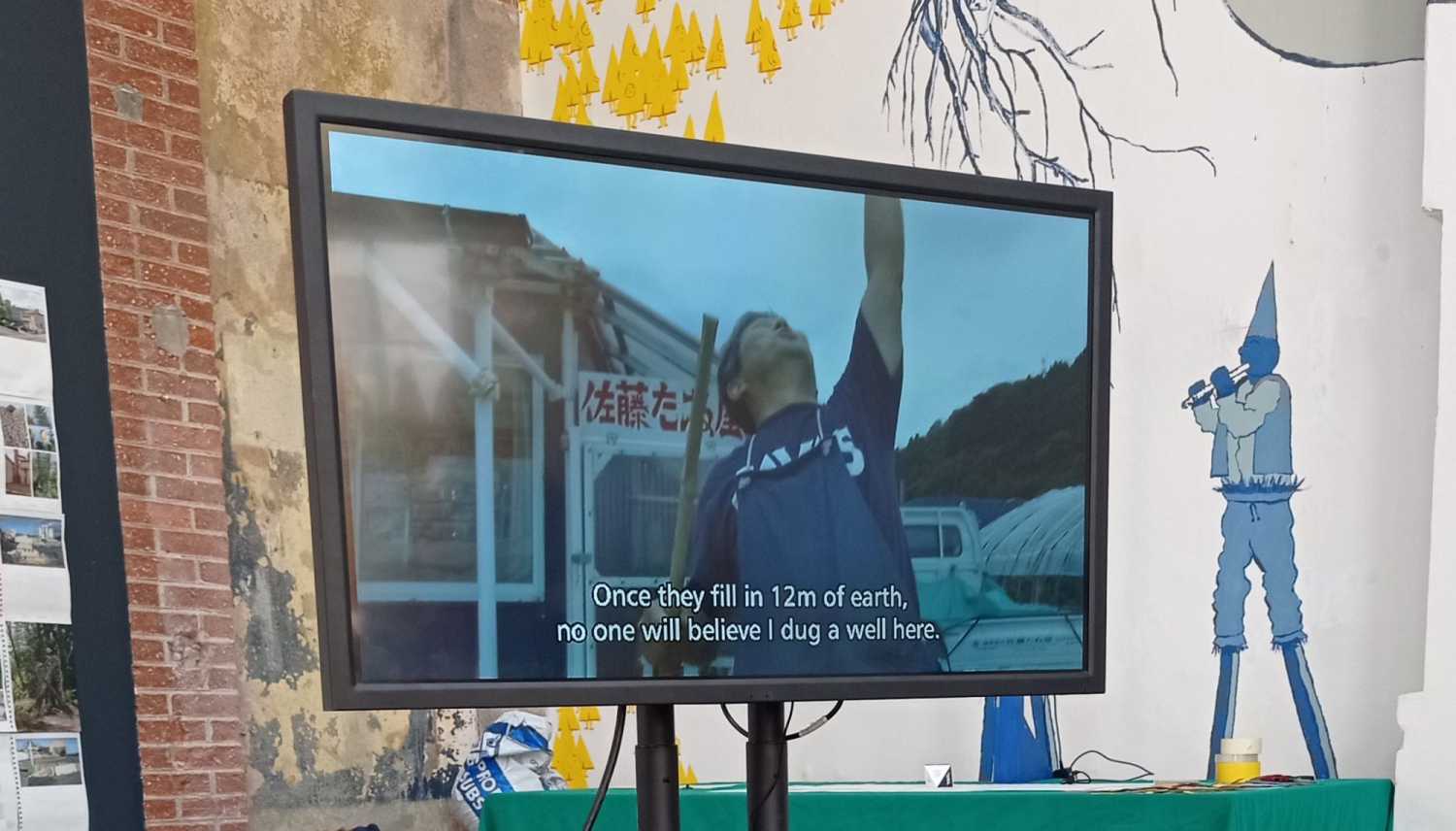

• L’Art de vivre après la catastrophe : la pensée écocritique dans Trace of Breath (2015) de Haruka Komori.

Aya Motegi,

Doctorante en cinéma à l’université Paris Cité, LARCA.

Son champ de recherche s’intéresse à la portée écocritique du film Trace of Breath de Haruka Komori qui retrace la vie de Monsieur Sato, qui tient un magasin de graines à Rikuzentakata. Après qu’un tsunami a ravagé la ville, sa maison et son magasin, Monsieur Sato fait quotidiennement preuve d’une ingéniosité qui donne un espoir sur la façon de « vivre avec l’accident ». Encore faut-il que ce savoir-faire soit lui-même sauvegardé.

Aya Motegi,

Doctorante en cinéma à l’université Paris Cité, LARCA.

Son champ de recherche s’intéresse à la portée écocritique du film Trace of Breath de Haruka Komori qui retrace la vie de Monsieur Sato, qui tient un magasin de graines à Rikuzentakata. Après qu’un tsunami a ravagé la ville, sa maison et son magasin, Monsieur Sato fait quotidiennement preuve d’une ingéniosité qui donne un espoir sur la façon de « vivre avec l’accident ». Encore faut-il que ce savoir-faire soit lui-même sauvegardé.

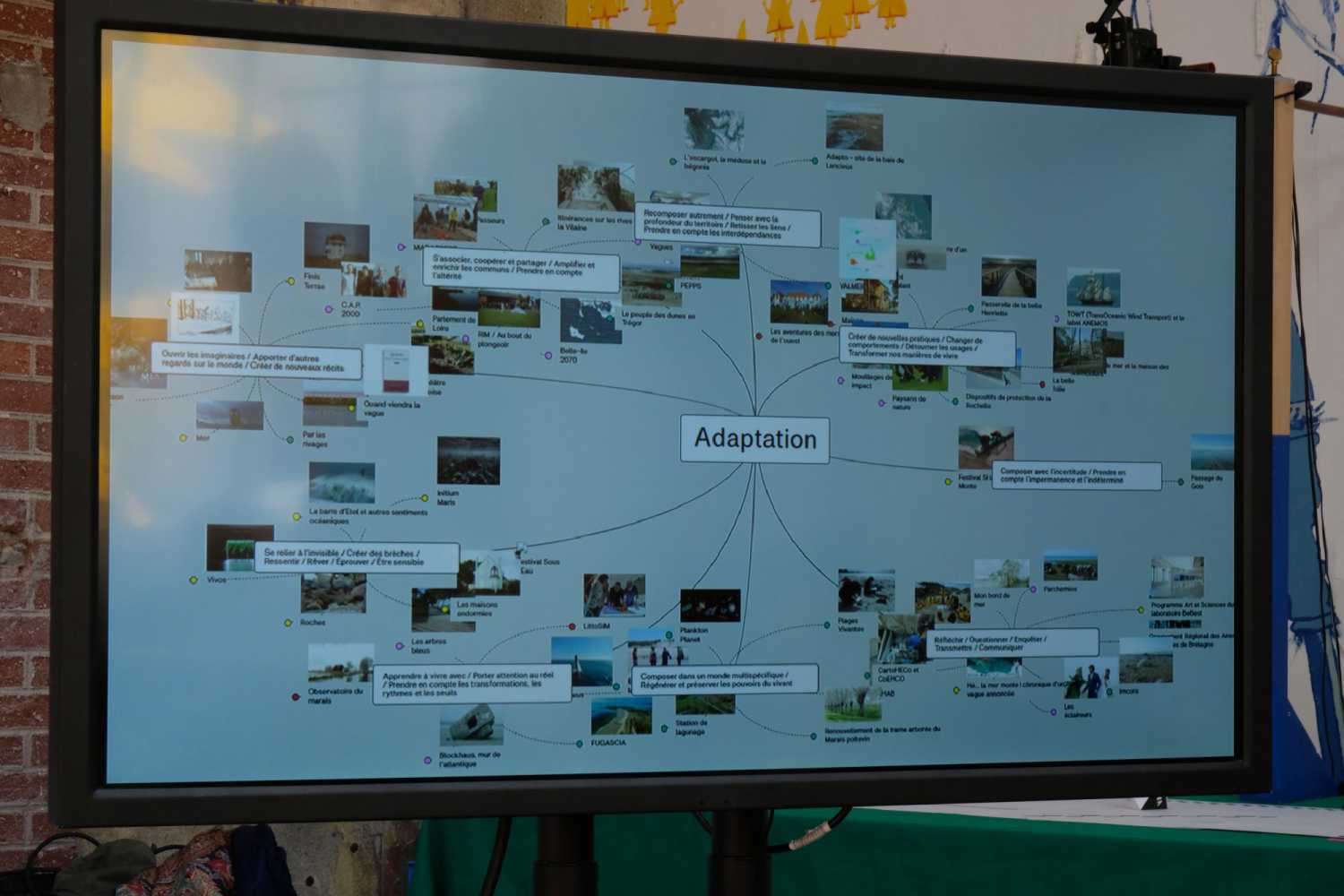

• À la recherche de l’adaptation. Esquisse d’une représentation alternative de l’adaptation aux changements climatiques.

Sophie Dulau et Marie Banâtre,

Architecte-paysagiste, architecte-ingénieure, co-dirigent l'atelier de recherche Klima.

Sophie Dulau et Marie Banâtre présentent leur enquête de terrain et leur projet de recherche situé sur le littoral du bassin hydrographique Loire Bretagne. Cette enquête est née en réaction au discours dominant, selon elles homogénéisant, réducteur et non remis en cause, autant dans l’appréhension des effets du changement climatique que dans les modes d’actions proposés. Leur démarche propose de déconstruire les représentations culturelles dominantes pour proposer d’autres manières de penser et concevoir l’adaptation.

Sophie Dulau et Marie Banâtre,

Architecte-paysagiste, architecte-ingénieure, co-dirigent l'atelier de recherche Klima.

Sophie Dulau et Marie Banâtre présentent leur enquête de terrain et leur projet de recherche situé sur le littoral du bassin hydrographique Loire Bretagne. Cette enquête est née en réaction au discours dominant, selon elles homogénéisant, réducteur et non remis en cause, autant dans l’appréhension des effets du changement climatique que dans les modes d’actions proposés. Leur démarche propose de déconstruire les représentations culturelles dominantes pour proposer d’autres manières de penser et concevoir l’adaptation.

• Présentation du projet de recherche « Renouer ».

Jean-Sébastien Poncet,

Designer, chercheur associé au Deep Design Lab.

Jean-Sébastien Poncet présente ses recherches sur la renouée du Japon et tente d’aller à rebours des préjugés, en soulignant le potentiel de cette espèce végétale très invasive, considérée comme une mauvaise herbe dont la prolifération doit inquiéter. Très présente aux abords du bassin stéphanois, observable, la renouée pousse sur les sols industriels pollués.

Jean-Sébastien Poncet,

Designer, chercheur associé au Deep Design Lab.

Jean-Sébastien Poncet présente ses recherches sur la renouée du Japon et tente d’aller à rebours des préjugés, en soulignant le potentiel de cette espèce végétale très invasive, considérée comme une mauvaise herbe dont la prolifération doit inquiéter. Très présente aux abords du bassin stéphanois, observable, la renouée pousse sur les sols industriels pollués.

• Zéro déchet. Repenser l'articulation déchet / esthétique / éthique. Une démarche d'éco-création.

Alexandre Melay,

Artiste-chercheur et docteur en arts et esthétique à l’université de Lyon /Saint-Étienne, ENSBA.

Alexandre Melay expose ici sa démarche pragmatique d’éco-création. Ses travaux réalisés à partir de rebuts cultivent l’hétéroclite et l’hybride. L’esthétique de ses pièces évoque les ruines du capitalisme au profit d’une récupération sensible comme médiation entre le public et les politiques.

Alexandre Melay,

Artiste-chercheur et docteur en arts et esthétique à l’université de Lyon /Saint-Étienne, ENSBA.

Alexandre Melay expose ici sa démarche pragmatique d’éco-création. Ses travaux réalisés à partir de rebuts cultivent l’hétéroclite et l’hybride. L’esthétique de ses pièces évoque les ruines du capitalisme au profit d’une récupération sensible comme médiation entre le public et les politiques.

⚠️

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.

Veuillez effectuer une mise à jour.

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.

Veuillez effectuer une mise à jour.