GHILDE & SNet

À l’occasion de l’exposition AD⸱Rec, Faire, encore, Ernesto Oroza et Émilie Perotto exposent deux projets de recherche (laboratoire Spacetelling GRAD ESADSE)

L’équipe de recherche-création Spacetelling est née en 2023 à l’initiative d’Emmanuelle Becquemin, Simone Fehlinger, Ernesto Oroza et Émilie Perotto. L’équipe s’est constituée à partir de la confrontation de nos pratiques d’artistes, designer.euse.s et chercheur.se.s : bien que très différentes, nous avons constaté que nous posions toutes et tous une approche critique de l’espace (contemporain et industrialisé) mettant en scène des récits modernes qui conditionnent nos corps, nos paysages, nos relations. De fait, si chacun.e d’entre nous « habite une île » (autrement dit, investit un sujet de recherche qui lui est propre), nous expérimentons, au sein de Spacetelling, ce qui nous « réunit par ce qui [nous] sépare », faisant de nos travaux (personnels) le terrain d’une recherche-création en archipel.

Pour le colloque-exposition AD⸱Rec « Faire, encore », nous proposons une mise à l’épreuve d’une recherche-création archipélique en la formalisant à travers le dialogisme, celui-ci se manifestant en tant que montages de récits composites. Les projets « SNet » d’Ernesto Oroza et « GHILDE » d’Émilie Perotto s’exposent ensemble. « Cairns du Capitalocène » d’Emmanuelle Becquemin et « New Weather TV » de Simone Fehlinger ont donné lieu à la performance en duo Seeing Man lors du colloque AD⸱Rec « Faire, encore ».

Flux, relation, transmission chez Ernesto Oroza et Émilie Perotto : une exposition

Ernesto Oroza et Émilie Perotto font dialoguer « SNet » et « GHILDE », puisqu’ils interrogent la réalisation de systèmes industriels dédiés aux passages de flux, comme des outils de relation et de transmission pédagogique et patrimoniale.

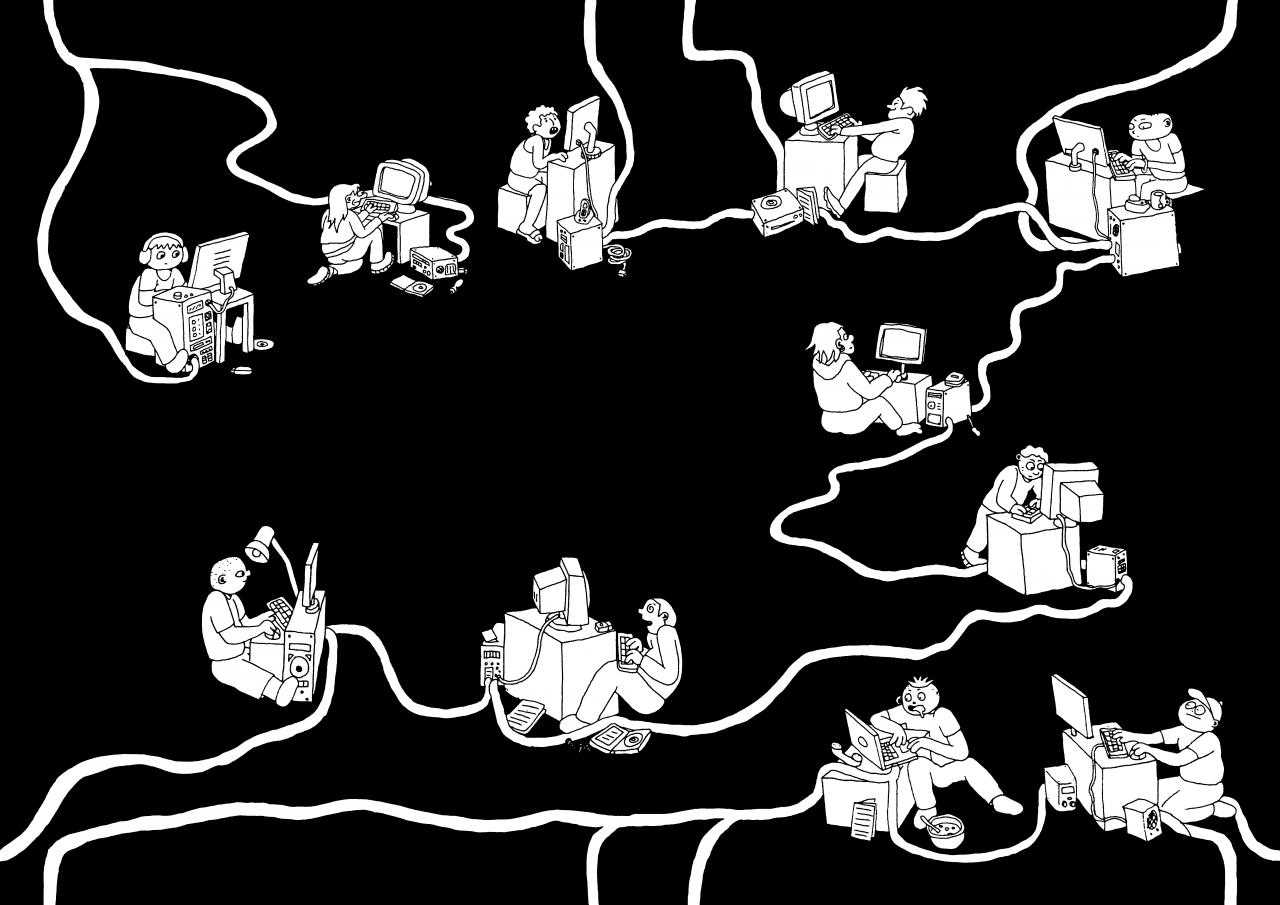

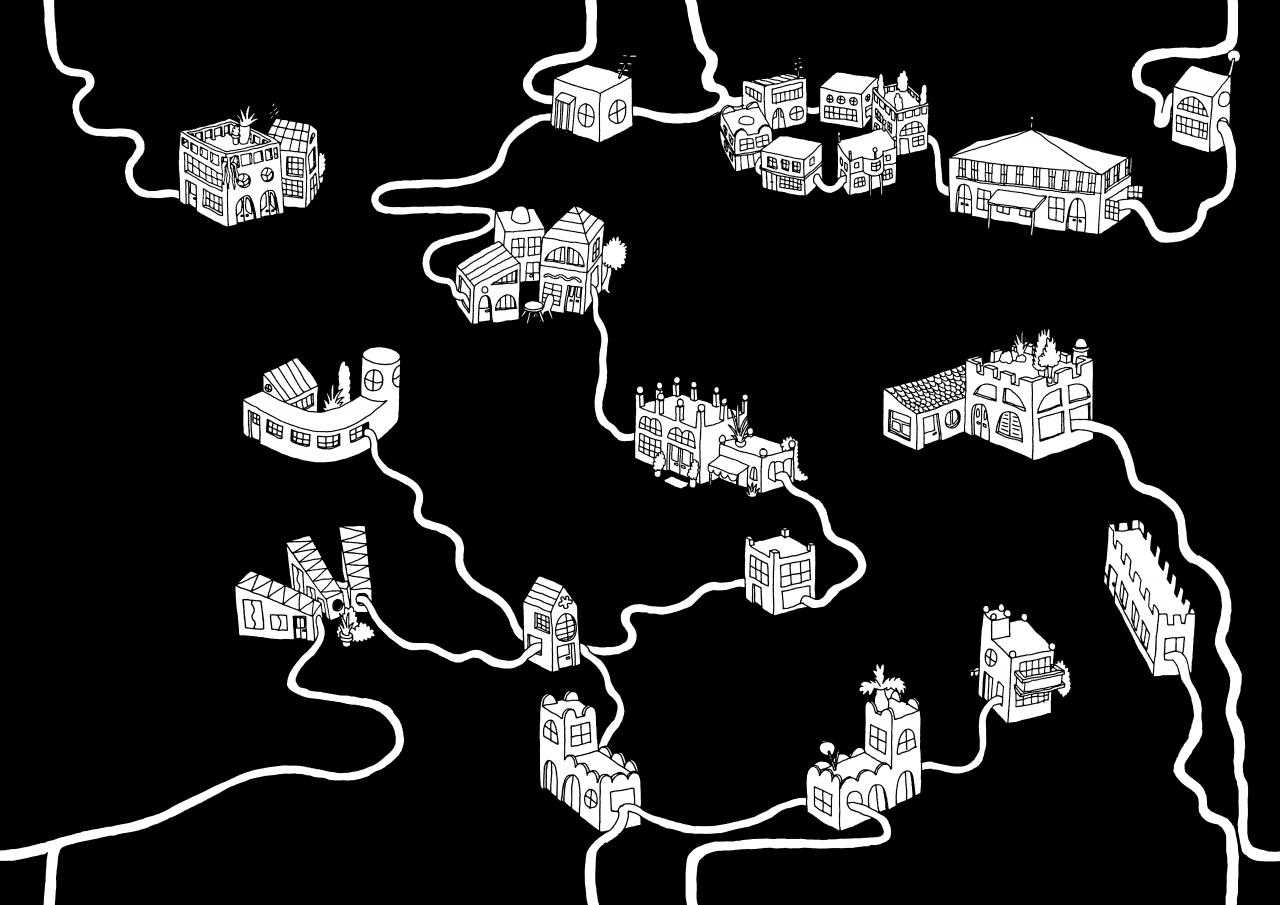

La recherche d’Ernesto Oroza documente et réimagine des inventions vernaculaires, des solutions improvisées nées de contraintes économiques ou politiques. Ces éléments autoproduits, loin d’être de simples produits utilitaires, deviennent des manifestes de réinvention et de contre-pouvoir. Au début des années 2000, un intranet communautaire IP clandestin a émergé à Cuba, puis a pris forme et s’est fait connaître, en 2011, sous le nom de SNet. Ce réseau a été créé par des adolescent.e.s cubain.e.s désireu.ses.x de jouer entre elleux à l’aide d’ordinateurs. Ensemble, iels ont lentement tissé un intranet qui reliait les ordinateurs de leurs maisons et de leurs quartiers par des câbles Lan. Nombre de ces jeunes, inspirés par leurs réalisations, sont entré.e.s à l’université pour faire carrière dans l’informatique. Cela leur a permis de repenser et d’étendre leur intranet, et d’éduquer les adultes qui les ont rejoint.e.s dans les années qui ont suivi. En 2019, alors que SNet comptait plus de 9 piliers (nœuds serveurs centraux) et plus de 30 000 personnes connectées (rien qu’à La Havane), il a été repris de force par une institution gouvernementale. La recherche d’Ernesto Oroza sur ce réseau prend forme dans une collaboration avec Thibault le Page (dessinateur et doctorant en socio-anthropologie) au sein d’une édition mêlant une interview sous forme de bande-dessinée et un texte théorique. Cette édition est également pensée pour se déployer au mur comme un papier-peint décoratif, qui révèle un motif rhizomatique, et fait plastiquement écho à la forme de la sculpture du projet GHILDE.

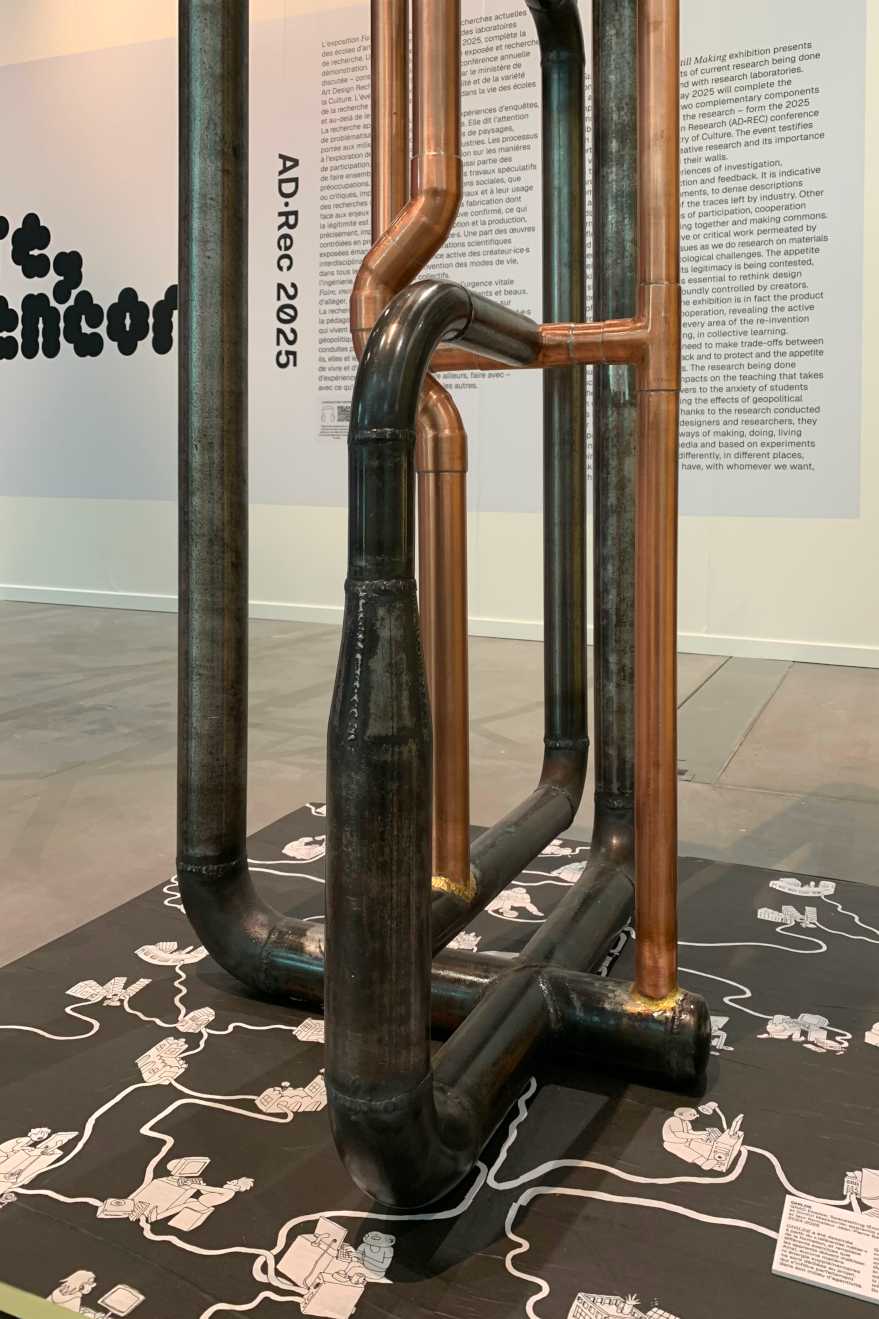

Avec le projet GHILDE, mené au sein du CFA de la Loire avec deux

apprentis plombiers et leur formateur, Émilie Perotto pose l’hypothèse

que la production d’une sculpture, via l’apprentissage des gestes de

savoir-faire techniques, peut être un outil de transmission pédagogique

et historique, ainsi qu’un objet de mémoire d’un patrimoine voué à

disparaître. La sculpture, qui met en œuvre un circuit de tuyauterie

complexe, a été dessinée à partir du « référentiel métier » de la

formation, et remplace différents exercices que les apprentis doivent

maîtriser. Ainsi, aucune matière ni énergie supplémentaires ne sont

dédiées au projet, qui s’infiltre parfaitement dans son milieu

d’agentivité. La sculpture se trouve investie par les apprentis comme un

objet-manifeste de leur métier, objet de transmission de différents

savoir-faire emblématiques. Pour la réaliser, ils ont effectué des

gestes pratiqués par des générations de plombiers, mais qui ne seront

bientôt plus d’usage, car les matériaux métalliques sont remplacés peu à

peu par des plastiques, notamment à cause de l’acidité des eaux

toujours grandissante, et ce en lien avec l’utilisation actuelle de

nitrates dans l’agro-industrie qui contaminent certaines nappes

phréatiques.

Ces deux projets montrent des réseaux et des flux existants mais habituellement cachés.

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.

Veuillez effectuer une mise à jour.