La revue Azimuts – Design Art Recherche consacre son 60e numéro au composite comme pratique matérielle et discursive qui (re)configure nos mondes: "Récits dé-composites"

S’intéressant aux contributions qui explorent le composite comme formes d’art et de design, comme méthodologies et pratiques de recherche et/ou comme concepts théoriques, le numéro 60 de la revue Azimuts – Design Art Recherche propose d’appréhender le composite en tant que mode de présentation ou de représentation des réalités. Différentes hypothèses ont été explorées par les chercheur·euses et créateur·ices réuni·es ici.

À la lecture de leurs propositions, on peut considérer que leurs récits définissent le composite soit comme lisse – car la colle qui agrège les composants divers est invisible ; soit comme rugueux – car la colle, à l’inverse, est visible. Ainsi, ce numéro d’Azimuts propose, par leurs biais, de comprendre et définir les matérialités spécifiques de cette colle en ce qu’elle est un liant, négociant des relations.

Il s’agit alors d’envisager ces matières collantes comme un espace, une transition, une coupure voire un silence. Ou encore, pour citer le romancier, poète et philosophe Édouard Glissant, « comme une relation, une opposition ou une consécution ».

Sommaire

p. 7, Appel à contribution, Spacetelling, Composites ?

p. 11, Édito, Manon Forax, Jules Labatut, Notice graphique

p. 15, Dossier, Alex Delbos-Gomez, Indiana Collet-Barquero, Entretien

p. 27, Dossier, Louise Wambergue-Gouble, L’architecture composite des billets en euros

p. 37, Dossier, Adrien Payet, La forme web hors de l’empire du script

p. 47, Dossier, Colin Riccobene, Hic sunt dragones

p. 57, Dossier Gabriele Colombo, Donato Ricci, Pratiques de composition au croisement du design et de la recherche sociale

p. 77, Édito, Spacetelling, Par l’image

p. 93, Anthologie, Texte de Pedro G. Romero – Traduction d’Ernesto Oroza, Mosaïca

p. 99, Dossier, Margaux Crinon, Sur la piste du séquençage planétaire

p.113, Dossier, Cécile Poulat, Peaux mortes

p. 123, Dossier, Davide Marcianesi, BLACK MASS

p. 139, Dossier, Morgane Rousseau

p. 147, Dossier, Leïla Bouyssou, Pour un design lainier, à partir d’une matière composite

p. 159, Synthèse, Spacetelling, Récits dé-composites

p. 163, Colophon & Remerciements

p. 147, Leïla Bouyssou

p. 159, Synthèse, Spacetelling

p. 163, Colophon & Remerciements

Édito

L’équipe éditoriale a souhaité que la revue mette en œuvre le composite, tant dans sa maquette graphique que dans ses deux éditoriaux – textuel et en image – L’Appel à contributions et L’Édito visuel.

Ainsi, sans transition, nous proposons ici une synthèse composite des articles agrégés :

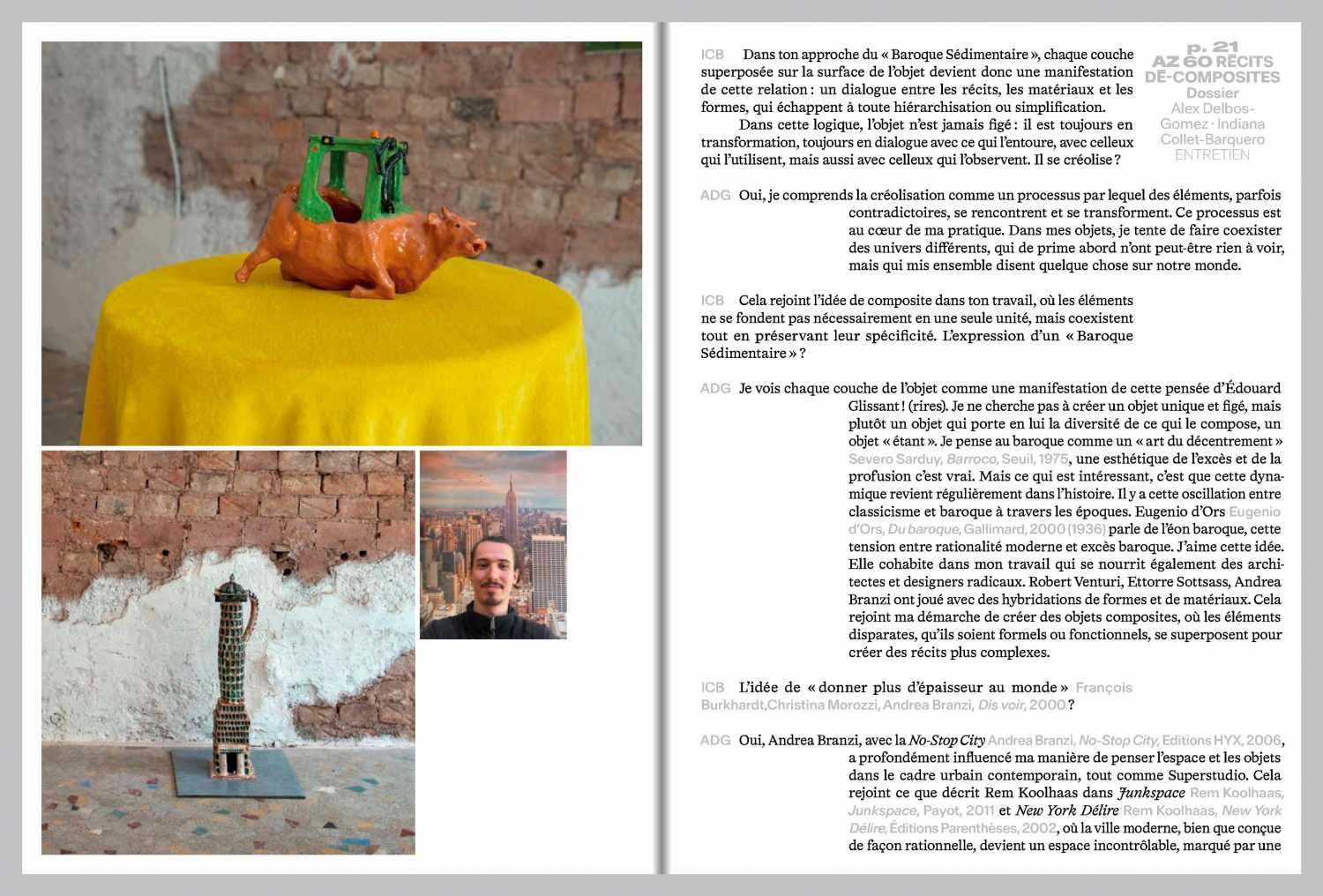

Dans son entretien avec l’historienne du design Indiana Collet-Barquero, Alex Delbos-Gomez, designer, revient sur la recherche menée dans le cadre de son Diplôme Supérieur de Recherche en Design où, s’appuyant sur la pensée d’Édouard Glissant, il définit le composite comme baroque. Le télescopage stratifié et sédimenté de matériaux devient alors un outil de création.

Le philosophe, designer et développeur du web Adrien Payet analyse les capacités fonctionnelles et morphogénétiques intrinsèques du composite web original, fondé sur les langages HTML et CSS. Depuis le champ du design, et avec une certaine urgence politique, Payet lance un appel à privilégier les qualités spécifiques du web afin de résister à la domination du script.

Louise Wambergue-Gouble, chercheuse en design graphique et études visuelles, analyse l’architecture composite développée sur les billets en euros pour définir le composite en tant qu’assemblage fictif de bâtiments représentant des principaux mouvements artistiques européens. Ce montage se veut être une tentative pour créer une identité commune de l’Union européenne.

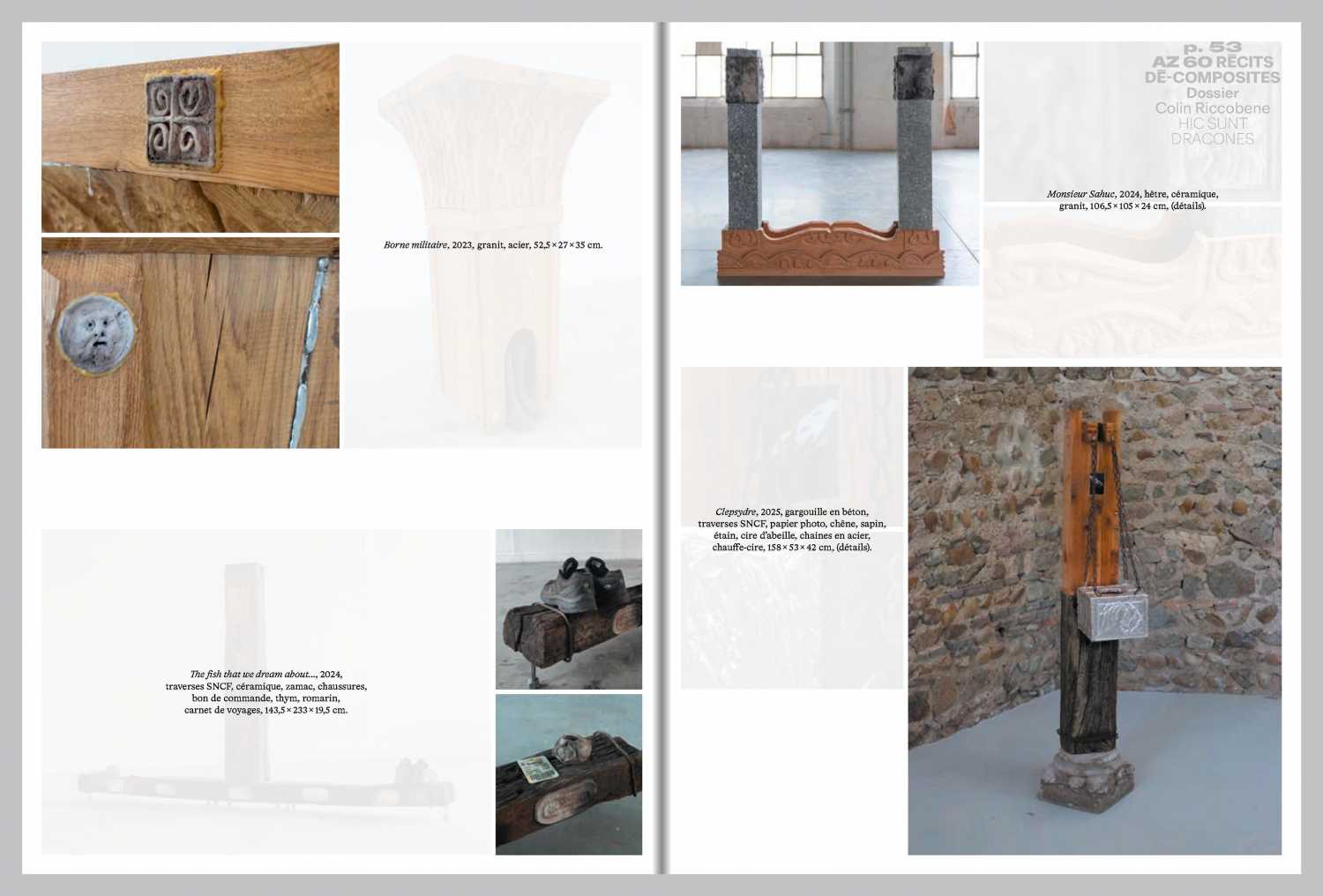

Colin Riccobene, artiste, qualifie sa méthode sculpturale de composite : revendiquant une pratique de l’itinérance, il prélève dans les espaces qu’il arpente des fragments matériels et mémoriels, qu’il vient ensuite lier (coller) selon leurs qualités plastiques, techniques ou même sentimentales.

La proposition des chercheurs en design Gabriele Colombo et Donato Ricci se situe à la frontière du composite et de la composition. En considérant que des données obtenues dans le cadre de processus de recherche sont des matériaux informels et hétérogènes, ils explorent les méthodes utilisées pour réorganiser ces contenus en vue d’établir de nouveaux sens et usages.

Considérant la traduction comme un mécanisme de réassemblage, nous avons décidé de présenter une version française inédite d’un texte de l’artiste espagnol Pedro G. Romero sur la « loi mosaïque » qui, selon lui, est inhérente à tout réassemblage. Briser une image, affirme-t-il, implique une loi sur sa future reconstruction. Son texte annonce une science du brisé, du fragment.

Dans son article, la designer d’interaction Margaux Crinon, établissant un audacieux parallèle entre le geste du sampling proposé par l’Akai MPC 60 et le geste de l’échantillonnage orchestré par les chercheur·euses dans la Réserve mondiale de semences du Svalbard, invite à percevoir le composite comme une pratique écologique.

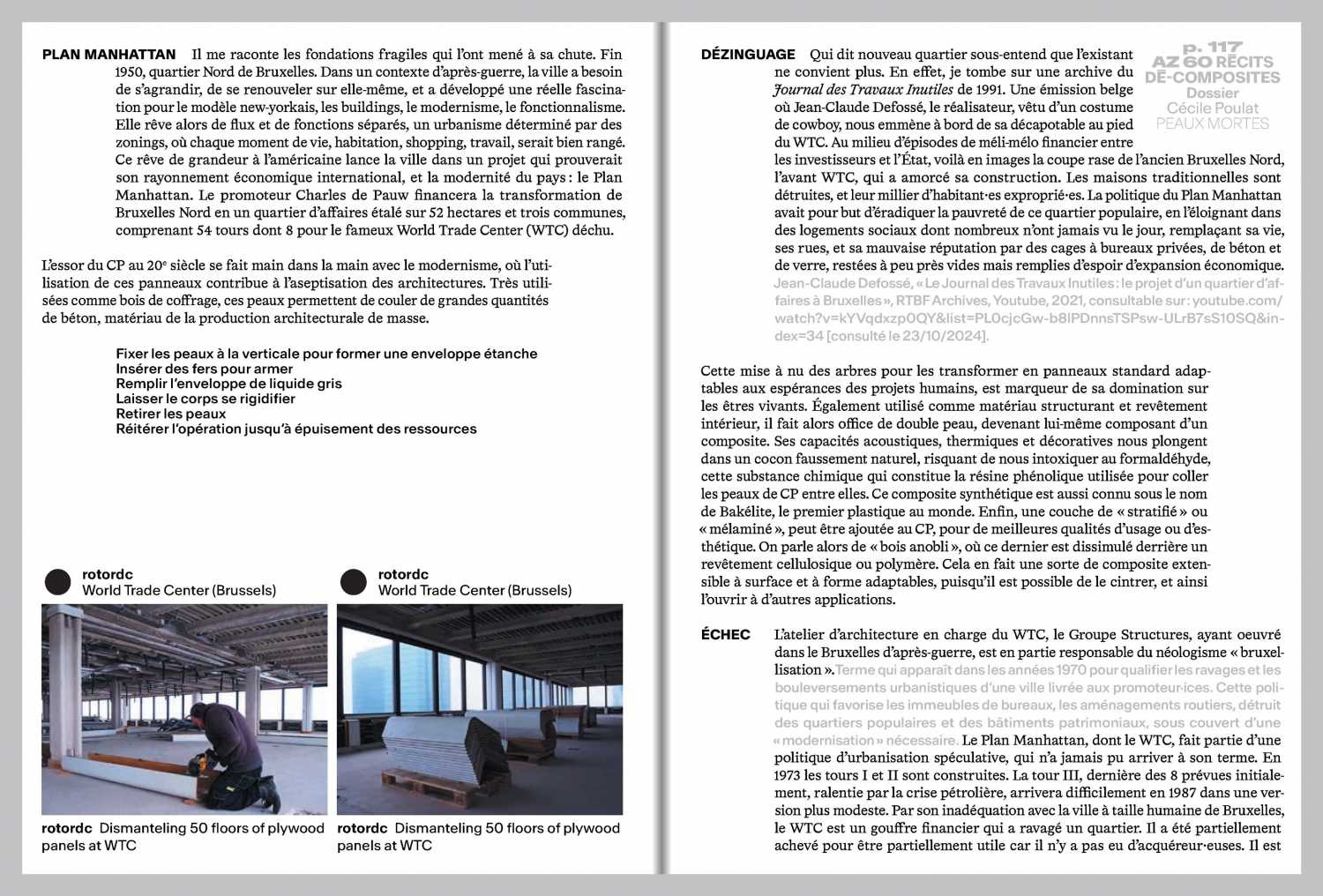

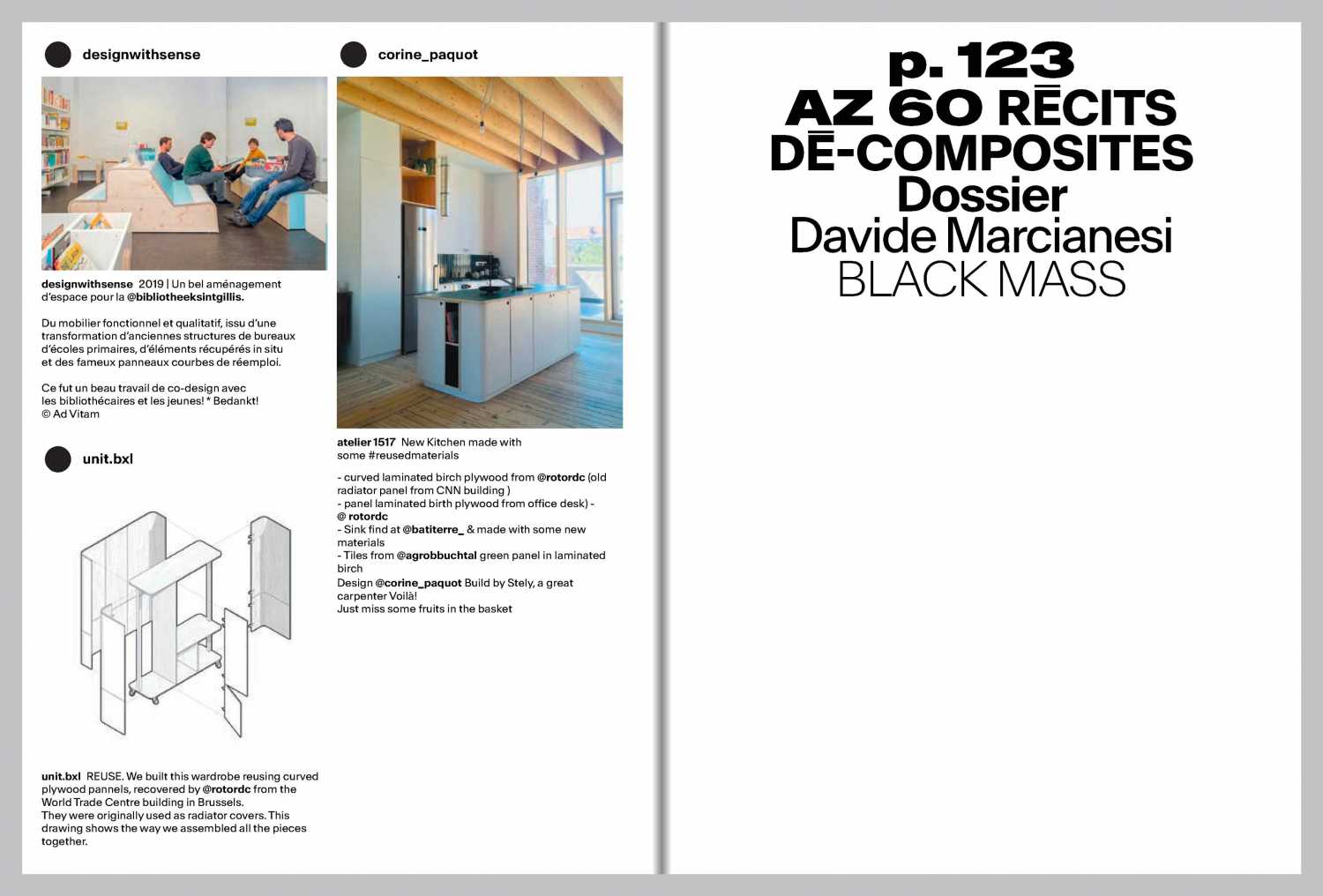

Cécile Poulat, designer, traite du composite comme d’un système narratif des récits situés des espaces stratifiés qui l’ont constitué en partant d’un cas d’étude, le matériau bois contreplaqué, récupéré dans le bâtiment démantelé du World Trade Center de Bruxelles. Elle l’aborde également comme un système permettant de re-composer de nouvelles relations entre les objets, les personnes et les espaces architecturaux et urbains.

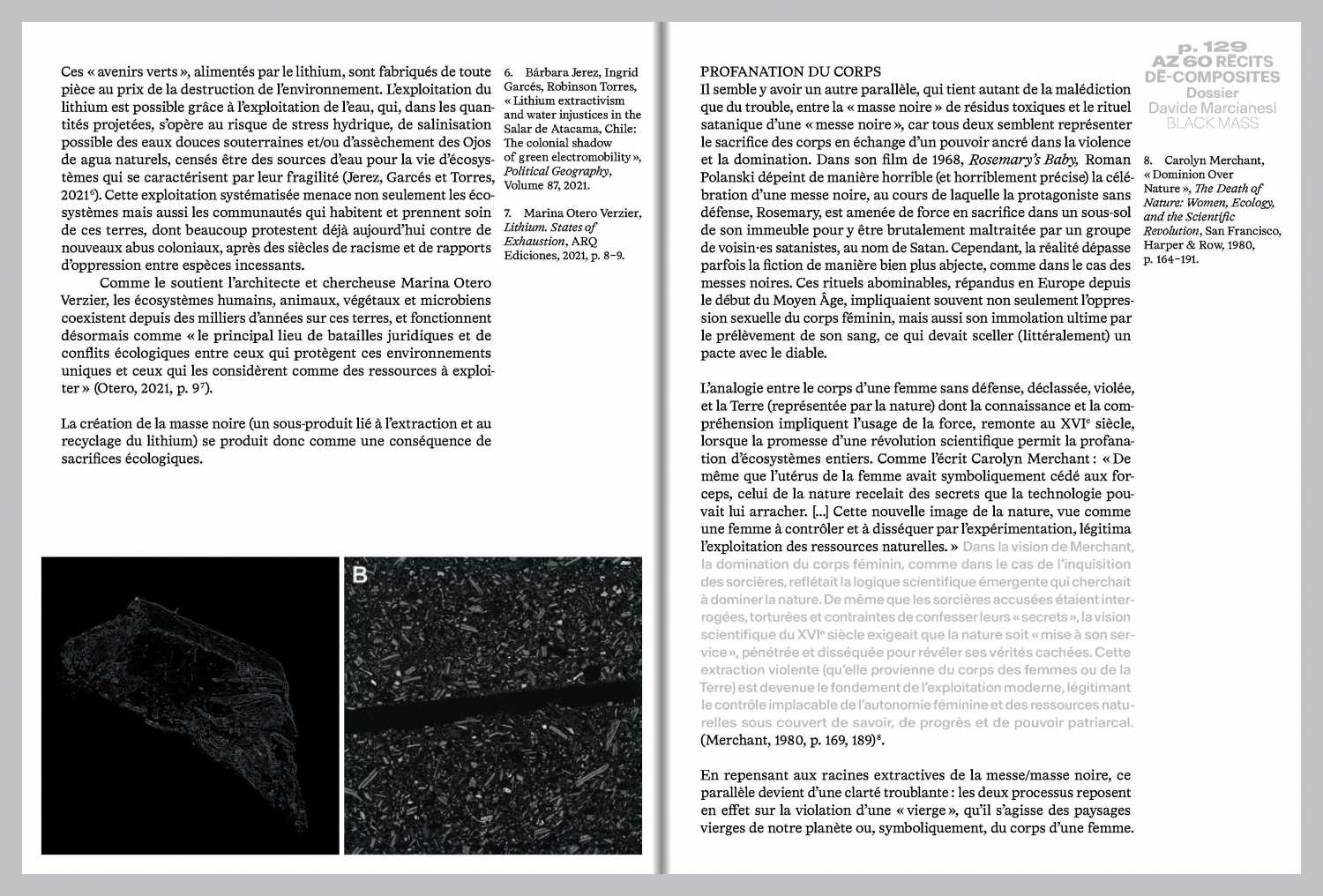

Avec son article « Black mass » (« Batteries Active Materials Mixture »), Davide Marcianesi, artiste interdisciplinaire et chercheur, s’intéresse à la poudre toxique – et composite – obtenue lors du processus de recyclage ou de valorisation des batteries (lithium-ion) : une mixture chimique et culturelle, invisible et dangereuse, où les corps humains et non humains composent avec des histoires et des matériaux modernes dans laquelle la nature se réduit en ressource exploitable.

Dans son projet de diplôme, Morgane Rousseau, designer, développe à partir des poèmes d’Ilse Garnier, Giovanna Sandri, Jérôme Peignot ou Pierre Garnier, des objets composites où les éléments typographiques de la poésie concrète deviennent des connecteurs afin de créer de nouveaux artefacts et usages.

La designer Leïla Bouyssou interprète la fibre de laine comme un matériau composite et propose un renversement de perspective : quelles histoires voulons-nous raconter, quels objets voulons-nous façonner à travers la fibre de laine lorsqu’on reconnaît l’impact des conditions naturelles, économiques, sociales et politiques sur les animaux ?

L’équipe de recherche-création « Spacetelling : Espaces, Fictions, Corps politiques » (Emmanuelle Becquemin, Simone Fehlinger, Ernesto Oroza, Émilie Perotto).

Auteur·e·s

Emmanuelle Becquemin est artiste plasticienne, designeure, docteure en arts plastique et en design, chercheuse associée au laboratoire Plasticités (Institut Acte-Panthéon Sorbonne), professeure à l’Ésad Saint-Étienne.

Leïla Bouyssou est une designer française diplômée de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne, après une formation en socio-anthropologie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Sa pratique s’ancre dans une approche territoriale du design, attentive aux ressources locales et oubliées. Elle mène depuis plusieurs années des recherches sur la laine de mouton, explorant notamment ses applications agricoles. En résidence à ARCADE – Design à la campagne (Bourgogne), elle concentre ses recherches sur un matériau alternatif, en laine, pour le paillage des planches de cultures maraîchères. Elle initie un workshop appelé « Transformer la laine », afin d’envisager de nouveaux outils de transformation de la fibre et participe au programme « Laine et habitat » (Parc des Causses du Quercy). En 2025, elle poursuit ses travaux avec le projet En rang d’oignons soutenu par les Ateliers Médicis, et rejoint le programme Design Matters Lab pour expérimenter un bio-matériau à base de mycélium.

Historienne de l’art, diplômée de l’école du Louvre, Indiana Collet-Barquero enseigne en histoire et théorie du design à l’Ensad Limoges et participe depuis sa mise en place au master partenarial Création Contemporaine et Industries Culturelles avec la faculté de sciences humaines de Limoges. Ses recherches engagent des questions propres à fonder une épistémologie de la recherche en école d’art et de design. Elle participe par ailleurs à de nombreux jurys et comités scientifiques (récemment AD·Rec Faire, encore 2024 / 25, Biennale Internationale Design, Saint-Étienne 2025, Colloque international Partager. Esthétique Ordinaire et Gestes Collectifs, janvier 2024, Université Paris 1 Sorbonne). Elle est membre élue en national à la Commission d’Évaluation compétente à l’égard du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d’art depuis 2016, et au CNESERAC (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels) depuis 2023. Elle œuvre également à la co-direction éditoriale de la revue de recherche l’Albert·e éditée par l’Ensad Limoges.

Gabriele Colombo est chercheur au Département de design du Politecnico di Milano. Il a précédemment été chercheur postdoctoral au Department of Digital Humanities du King’s College de Londres, à l’Université IUAV de Venise et au Département des études médiatiques de l’Université d’Amsterdam. Il est co-auteur, avec Sabine Niederer, de Visual Methods for Digital Research (Polity, 2024). Il est affilié au Visual Methodologies Collective de l’Amsterdam University of Applied Sciences. En 2018, il a obtenu un doctorat en design au Politecnico di Milano. Ses intérêts de recherche couvrent la visualisation de l’information, le design de communication et les méthodes visuelles pour l’analyse des médias sociaux.

Margaux Crinon est

professeure agrégée et designer d’interaction. Elle pratique un design

exploratoire au sein de l’atelier Labo•mg, en proposant des projets

et des ateliers questionnant nos perceptions environnementales au travers

de pratiques esthétiques et numériques.

Elle est actuellement

doctorante en design à l’Université de Strasbourg affiliée à l’ACCRA (ED

520 UR 3402) au sein du groupe Cultures Visuelles sous les co-directions

de Vivien Philizot et Stefan Kristensen et les encadrements de Nolwenn Maudet

en IHM et Caroline Habold de l’IPHC en écologie.

Derrière le titre wwwired wilderness

elle propose de questionner la place des médiateurs numériques dans nos

relations avec la faune sauvage par une étude des dispositifs techniques de

conception qui aménagent et organisent des espaces de rencontre avec la

faune ainsi qu’à l’imagerie qui en résulte.

Elle intervient au sein du

Master Environnements Numériques de l’Université de Strasbourg depuis 2022

ainsi qu’en Licence Design. Avant cela, elle enseignait en design interactif à

l’École Supérieure de Design de Villefontaine. Elle y a mené différents ateliers

art+science exposés au Mirage Festival de Lyon et a développé un corpus de

cours d’Écologies du Design pour le Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués.

Alex Delbos-Gomez est chercheur en design et plasticien céramique à Paris. Il développe une recherche sur la modernité en s’appuyant sur la notion de « baroque sédimentaire », un cadre conceptuel qui explore la superposition de récits, de matériaux et de formes comme stratégie critique. Son travail interroge l’héritage d’un baroque occidental, exporté par la colonisation, puis réapproprié comme langage de résistance. À travers ses pièces mêlant céramique, objets du quotidien, références architecturales et infrastructures numériques, il propose une lecture où l’ornement et le chaos formel s’invitent au cœur des systèmes contemporains standardisés.

Simone Fehlinger est designer-chercheure, enseignante à l’Ésad Saint-Étienne, doctorante en études visuelles à l’Université de Strasbourg (UR ACCRA) et en études des médias à l’Université de Potsdam.

Davide Marcianesi est un artiste interdisciplinaire basé à Milan. Sa pratique se concentre autour de recherches artistiques et scientifiques dans lesquelles il utilise le design spéculatif et conçoit des installations éphémères. Ses projets portent sur l’étude de la mort, de la nécropolitique, des relations interhumaines complexes, des autres espèces et écosystèmes, et ce, dans une perspective à la fois postnaturelle et posthumaine. Il a été sélectionné en 2025 pour faire partie d’Organismo, une plateforme de recherche indépendante coorganisée par la TBA21 Academy et le musée national Thyssen-Bornemisza. Ces dernières années, il a collaboré avec l’Institute for Postnatural Studies (Madrid), Umanesimo Artificiale (Fano) et 2050+ (Milan) sur des projets liés à ces thématiques. Ses œuvres ont été présentées dans les expositions « we? » (curatée par l’Institute for Postnatural Studies, Matadero, Madrid, 2023), « Nel Profondo Dell’Animo » (curatée par Federica Intraligi, ACRE Hub, Milan, 2023), Stand Alone (curatée par Casa Capra, ArtVerona, 2022), « wet » (par le collectif -ness, Aarduork, Venise, 2022), « Fantastic Institutions » (curatée par Linda Di Pietro, BASE, Milan, 2022) et « ISIT.exhi#001 » (curatée par Arianna Desideri, Spazio In Situ, Rome, 2021).

Ernesto Oroza est artiste, designer, chercheur, professeur à l’Ésad Saint-Étienne.

Adrien Payet étudie, pratique et enseigne la philosophie, le design et le développement web. Ancien membre du collectif Bam et du studio Praticable, il cofonde en 2025 le studio Variable avec la designer et chercheuse Julie Blanc, dédié au design d’interface et aux outils numériques, de la conception à la réalisation. Il coédite la plateforme éditoriale actuel-inactuel.fr, consacrée aux approches critiques des arts et des techniques. Après avoir enseigné dans plusieurs établissements, il enseigne aujourd’hui la théorie du design à l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) et à l’École des Arts de la Sorbonne (Université Paris 1).

Émilie Perotto pratique la sculpture, est docteure en pratiques et théorie de la création artistique et littéraire (Aix-Marseille Université/ESADMM) et professeure à l’Ésad Saint-Étienne.

Lors d’un séjour en Belgique, Cécile Poulat fait la rencontre d’un matériau spécifique dont l’histoire va confirmer ses intuitions. La preuve, que chaque objet ou matériau est constitué de multiples strates de récits, sentimentaux ou historiques. Portée par le sens que peut avoir la production dans un monde surchargé, elle obtient un DNSEP Art Contemporain Design Contemporain à l’ESADSE en 2024 et poursuit ses explorations de l’objet-espace dans une volonté de faire ressurgir ces histoires enfouies. À travers des moyens plastiques variés elle cherche à (re)tisser des liens entre le monde humain et matériel, afin de retrouver une certaine connexion au réel. Son processus passe par le Faire, où l’enquête, la rencontre et le déplacement sont à la source de chacun de ses projets

Donato Ricci est responsable de la recherche en design au médialab de Sciences Po, où il conçoit des dispositifs de recherche entre design et sciences sociales. Après avoir contribué à la création du DensityDesign Lab au Politecnico di Milano, il a rejoint le projet AIME de Bruno Latour au médialab. Ses recherches actuelles explorent, par des approches expérimentales et situées, les transformations environnementales (Naturpradi, Future-Obs) et computationnelles (Cosy/Flat, Algoglitch, Shaping AI, Ecologies of LLMs), en interrogeant les formes d’engagement, les pratiques collaboratives et les enjeux politiques associés aux technologies et aux milieux. Il enseigne à Sciences Po, à l’EHESS, à l’Université d’Aveiro et au sein de SPEAP – École des arts politiques. Ses travaux ont été présentés internationalement, publiés dans divers ouvrages et distingués par plusieurs prix, dont Malofiej, Filaf et l’ADI Design Index

Je suis né en 2000 à Saint-Étienne et travaille à Paris. Diplômé de l’École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne en 2024, ma pratique s’articule principalement autour de la sculpture à travers des matériaux tels que le bois, la pierre, le métal et la céramique. Le tout assemblé le plus souvent de manière composite. Le tout abordant des notions telles que le voyage, l’entropie ou la mémoire. Lauréat 2025 des Galeries Nomades de l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne, je travaille actuellement sur ma première exposition personnelle présentée à la maison Forte de Hautetour à Saint-Gervais-les-Bains intitulée Tendre vitriol.

Pedro

G. Romero travaille comme artiste depuis 1985. Il

a fait partie de l’UNIA

arteypensamiento et a été membre de la

PRPC (Plateforme de réflexion sur la politique culturelle) à Séville. Il est

membre de l’équipe pie.fmc (Plate-forme indépendante pour les études sur le

flamenco moderne et contemporain). Il a participé à la documenta 14 d’Athènes/Kassel avec le

chorégraphe Israel Galván et le musicien Niño de Elche. Il dirige la collection

« Flamenco y cultura popular » de la maison d’édition Athenaica. Entre 2020 et

2022, il réalise les films Nueve Sevillas et Siete Jereles. En 2021, il publie Wittgenstein, los gitanos y los flamencos aux éditions Arcadia. En 2022, le centre d’art du musée

national Reina Sofia de Madrid présente une revue de son œuvre sous le titre Máquinas de trovar.

En 2023, en tant que commissaire, il présente Popular à l’IVAM de Valence.

(Kadist, Paris)

La traduction proposée par

Ernesto Oroza respecte l’original en terme d’inclusivité.

Morgane Rousseau, 25 ans, Designer Produit. Formée à l’ESADSE, j’ai construit mon parcours autour d’un DNA en Objet/Graphisme/Numérique, suivi d’un DNSEP en Design Objet. Ma pratique s’appuie sur une approche multidisciplinaire du design, mêlant des approches poétiques, graphiques, avec une attention portée aux matériaux et à leurs impacts environnementaux. Animée par une démarche expérimentale, j’explore de nouvelles façons de penser les usages, les formes et les matières, afin de proposer des objets sensibles et durables.

Louise Wambergue-Gouble est doctorante en design graphique et études visuelles à l’Université de Strasbourg. Elle est membre de l’UR 3402 – ACCRA, dans l’axe Cultures Visuelles. Ses recherches visent à démontrer la relation profonde entre images et confiance, en particulier dans la relation entre une institution et ses usager·es. Dans sa thèse, elle prend le cas paradigmatique du billet de banque pour expliciter cette relation et fonder le concept de graphisme fiduciaire.

Spacetelling

Ce numéro est porté par l’équipe de recherche Spacetelling de l’Ésad Saint-Étienne. Spacetelling étudie la performativité des artefacts (artistiques, industriels ou scientifiques), des récits (visuels et matériels) et des pratiques qui désignent nos réalités dans le contexte socio-économique post-industriel et la crise environnementale actuelle. Il fait partie de l’Unité de Recherche Design & Création de l’Ésad Saint-Étienne, soutenue par la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture.

Éléments techniques

Distributeur et diffuseur : les presses du réel

Éditeur : Cité du design - Ésad Saint-Étienne

Parution : décembre 2025

Langues : français

Format : 165 × 220 mm

Pagination : 164 pages

ISSN : 1160 9958 · 60

ISBN : 9782492621307

Prix : 25 €

Disponibilité

Contact

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.

Veuillez effectuer une mise à jour.